Доброе Мировое Зло (Миф)

Интересная дискуссия о ГМО и генетике вообще.

Тема, предложенная для обсуждения, непроста и дискуссионна. Поэтому в этот раз на Ваши вопросы будут отвечать сразу трое ученых, которые имеют разные точки зрения на обсуждаемую проблему. То есть каждый Ваш вопрос будет отправлен каждому из трех респондентов. Делать выводы вам придется самим.

читать дальшеНаши респонденты:

Владимир Васильевич Кузнецов – доктор биологических наук, профессор, директор Института физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, заведующий Отделом молекулярных механизмов регуляции физиологических процессов, адаптации и биотехнологии, руководитель научной группы биобезопасности генетически модифицированных организмов, заведующий кафедрой Российского университета дружбы народов.

Область научных интересов Владимира Васильевича весьма широка: физиология и биохимия растений и, прежде всего, вопросы адаптации и выживания, регуляции экспрессии генома, трансгеноза и биобезопасности. Работая на стыке физиологии, экологии и молекулярной биологии, он активно развивает новое перспективное направление – физико-химические основы экологической физиологии растений. Полученные им научные результаты занимают одно из центральных мест в понимании фундаментальных механизмов стресса и адаптации у растений и открывают новые перспективы для повышения резистентности и создания стресс-толерантных растений в условиях нестабильности климата и всевозрастающего антропогенного давления на окружающую среду.

Владимир Васильевич Кузнецов – автор 250 научных работ, соавтор учебника для высшей школы «Физиология растений», за которую он был удостоен в 2007 году премии РАН им. К.А. Тимирязева, и ряда книг.

В.В. Кузнецов – главный редактор журнала «Физиология растений», президент Общества физиологов растений России, национальный представитель в Федерации европейских обществ биологов растений (FESPB), член редколлегий четырех зарубежных научных журналов. Избран членом Международной ассоциации "Applied Botany", иностранным членом Академии наук Грузии.

Владимир Васильевич – председатель комитета «Биобезопасность пищевых продуктов и методы ее контроля» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, член экспертного совета при комитете по безопасности Госдумы РФ.

Александр Сергеевич Баранов – старший научный сотрудник Института биологии развития им. Н.К. Кольцова, кандидат биологических наук, президент Общенациональной Ассоциации генетической безопасности (ОАГБ).

Научные интересы Александра Сергеевича связаны с охраной природы и сохранением генетического разнообразия. Он занимается изучением закономерностей протекания популяционных процессов у диких, культивируемых и одомашненных живых организмов, оценка здоровья популяций животных и растений, разработка мер по сохранению и поддержанию их генетического разнообразия. Он неоднократно принимал участие в работах по уничтожению химического оружия, в регионах с радиационным загрязнением, и сильным электромагнитным излучением направленного действия в составе международных экспертных групп на территории России.

Как специалист в области экологической и популяционной генетики в 2000-2003 гг. работал в комиссии Государственной Экологической Экспертизы России (при Министерстве природных ресурсов РФ) по генетически модифицированным организмам (ГМО), усилиями которой на территории России не разрешено коммерческое выращивание трансгенных культур.

Однако его общественная деятельность этим не ограничивается .Он является экспертом Комитета безопасности ГД РФ; членом Общественного Совета Министерства топлива и энергетики РФ по разработке технических регламентов в области биологической безопасности; членом Технического Комитета «По биобезопасности продуктов питания и потребительских товаров и методов их оценки» при Федеральном Агентстве по техническому регулированию и метрологии РФ; членом Координационного Совета по вопросам безопасности пищевых продуктов из генетически-модифицированных источников при правительстве г. Москвы; представителем России во Всемирной комиссии по вопросам будущего производства продуктов питания и сельского хозяйства (Флоренции, Италия) и др. Участвует в создании правового пространства, которое бы обеспечило права личности на здоровый образ жизни и здоровую окружающую среду.

Александр Сергеевич Баранов – соавтор 3 монографий и более 70 научных публикаций.

Вадим Георгиевич Лебедев - старший научный сотрудник филиала Институа биоорганической химии РАН им. М М Шемякина и Ю А Овчинникова (Пущино), кандидат биологических наук, постоянный автор журнала "Наука и жизнь".

Вадим Георгиевич занимается исследованиями в области биотехнологии растений с 1992 года, генной инженерии растений - с 1994 года. Область научных интересов: генетическая трансформация сельскохозяйственных культур и биобезопасность трансгенных растений. В настоящее время работает над улучшением лесных пород биотехнологическими методами. Соавтор более 50 научных публикаций.

Благодарен Вам за вопросы, а организаторам – за приглашение участвовать в Интернет-интервью. Прежде всего, в качестве небольшого вступления я хотел бы сказать, что развитие генноинженерных технологий является одним из важнейших достижений молекулярной биологии и молекулярной генетики, которые открывают перед человечеством колоссальные перспективы. Эти технологии нашли «постоянную» прописку в фундаментальной науке, где трансгенные организмы активно используются при решении широчайшего спектра общебиологических проблем. Технологии с использованием рекомбинантных ДНК могут в перспективе сыграть важную роль при генотерапии наследственных заболеваний, создании лекарственных препаратов нового поколения, производстве фармакологических и косметических средств и получении технического сырья. Особая роль может принадлежать генетически модифицированным (ГМ) микроорганизмам и изолированным клеткам или органам, например, лекарственных растений, которые культивируются в замкнутых биотехнологических системах и являются суперпродуцентами метаболитов, обладающих ценными потребительскими свойствами. Как правило, в этом случае речь идет об использовании произведенных генетически модифицированными организмами (ГМО) химически чистых соединений, использование которых, по сравнению с продуктами питания, полученными из ГМО или содержащими компоненты ГМО, не сопряжено с биологическими рисками, а их производство является экологически чистым.

В области конструирования новых сельскохозяйственных сортов растений следует сказать, что здесь доминируют несколько гигантских биотехнологических компаний, которые производят преимущественно сорта, устойчивые к гербицидам и насекомым. По официальным данным, за период с 1996 по 2003 г. общая площадь выращиваемых трансгенных культур увеличилась с 1,7 до 67,7 млн га, а общая рыночная их стоимость в 2003 г. составила от 4,5 до 4,75 млрд долл. В настоящее время наибольшие площади заняты под трасгенными растениями сои (41,4 млн га, 61 %), кукурузы (15,5 млн га, 23 %), хлопка (7,2 млн га, 11 %) и рапса (3,6 млн га, 5 %). Из них растения с генами устойчивости к гербицидам выращиваются на 73 % площадей, продуцирующие инсектицидные белки, прежде всего Bt-токсины, – на 18 %. Следует также подчеркнуть, что не менее 95 % территорий, занятых ГМ сортами сельскохозяйственных культур, расположены в 5 странах: США, Канаде, Бразилии, Аргентине и Китае.

Генетически модифицированные (трансгенные) организмы (ГМО) можно определить как организмы, генетический материал которых (ДНК) изменен способом, недостижимым естественным путем в ходе внутривидовых скрещиваний. Для получения ГМО используется «генная технология», или «технология рекомбинантных молекул», или «генная инженерия». Генная инженерия позволяет переносить отдельные гены из любого живого организма в любой другой живой организм в составе кольцевых молекул ДНК, или плазмид. Встраивание в геном организма-хозяина новых конструкций имеет целью получить новый признак, недостижимый для данного организма путем селекции или требующий годы работы селекционеров. Применение биотехнологий позволяет значительно ускорить процесс получения нового сорта, существенно снизить его себестоимость и получить хорошо прогнозируемый эффект по признаку, определяемому встроенной конструкцией. Но вместе с приобретением такого признака организм приобретает и целый набор новых качеств, опосредованных как плейотропным действием нового белка, так и свойствами самой встроенной конструкции, в том числе ее нестабильностью и регуляторным действием на соседние гены. Это и создает объективную базу для существования потенциальных рисков при использовании генетически модифицированных (ГМ) растений и полученных из них продуктов.

Кузнецов Владимир Васильевич

Какие продукты могут содержать ГМО, кроме колбасы и других изделий с добавлением сои? Где берут трансгенные компоненты (ту же сою) отечественные производители? Разве ввоз ГМ-ингредиентов разрешен?

Павел Иванович

В.В. Кузнецов. Уважаемый Павел Иванович,

трансгенная соя (или белок трансгенной сои) присутствует в очень многих пищевых продуктах. Почему это происходит? Потому что трансгенная соя много дешевле мяса, заменителем которого она является. Это означает, что причины создавшейся на рынке ситуации носят чисто экономический характер. Помимо сои или соевого белка официально разрешены к хозяйственному использованию следующие трансгенные культуры (по состоянию на 2004 год): рапс аргентинский и рапс польский (получение масла), цикорий, хлопчатник, кукуруза, дыня, папайя, картофель, рис, кабачки, сахарная свекла, табак, томаты. Из технических культур также разрешен генетически модифицированный лен, из декоративных – гвоздика.

Все ГМ сырье является импортным, поскольку коммерческое выращивание трансгенных растений в открытом грунте в России не разрешено. Границы РФ абсолютно прозрачны для ГМ продуктов. В настоящее время нет ни одного документа, который требовал бы от поставщика обязательной сертификации ГМО (ГМ сырья) при выпуске его на таможенную территорию; ни в одном документе не содержится регламентации ввоза и оборота трансгенного сырья.

А.С. Баранов. В России разрешены к использованию в продуктах 16 линий трансгенных растений и 5 микроорганизмов, так что ввоз этих линий как сырья для пищевой промышленности разрешен. Поскольку по законодательно-процедурным протоколам у нас на сегодня запрещено выращивание генетически модифицированных растений, они, как сырьё, ввозятся в нашу страну производителями. Самыми ввозимыми являются соя, кукуруза и картофель, которые широко используются при производстве консервов, полуфабрикатов, кондитерских изделий, продуктов мясного и молочного ряда.

В.Г. Лебедев. По состоянию на 30 ноября 2007 года в России разрешены к использованию 14 трансгенных растений: 8 сортов кукурузы, 4 сорта картофеля и по 1 сорту сахарной свеклы и риса. Таким образом, все продукты, содержащие вышеперечисленные ингредиенты, могут содержать и ГМО. По данным Роспотребнадзора, компоненты ГМО содержатся менее чем в 1% оборота всех пищевых продуктов. Эти компоненты поступают только из-за рубежа, так как выращивание трансгенных растений в России не разрешено.

Ваше отношение к вакцинам на основе ГМ-растений? Что на Ваш взгляд опаснее - вакцины, полученные "обычным путем", или введением соответствующего белка в растения?

Елена

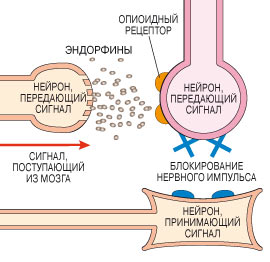

В.В. Кузнецов. Получение "съедобных" вакцин, то есть вакцин, производимых ГМ растениями, является очень заманчивым направлением инновационных технологий. Идея сама по себе хороша, но в настоящее время она находится практически на уровне лабораторных исследований. В мире получено много трансгенных растений, употребление которых в пищу может быть полезно при лечении очень тяжелых заболеваний. Так, например, член-корреспондент РАН Р.К. Саляев (Иркутск) совместно с учеными НПО "Вектор" (Кольцово) получили трансгенные растения томатов, плоды которых потенциально могут лечить от СПИДА и гепатита. Однако до коммерческого использования эти разработки пока не доведены. Учитывая тот факт, что получение съедобных вакцин в настоящее время находится лишь на самом начальном этапе своего развития, не представляется возможным сравнивать риски их использования с рисками использования традиционных вакцин.

В.Г. Лебедев. Основным недостатком вакцин, синтезируемых в растениях и предназначенных для употребления в пищу (т.н. съедобные вакцины), является значительная зависимость их содержания от условий выращивания и хранения растений. В связи с инактивацией при прохождении через ЖКТ, для оральной иммунизации требуется в 100-1000 раз больше антигена, чем при внутривенном введении. В случае недостаточного содержания антигена иммунный ответ может не выработаться, и такая вакцинация окажется бесполезной - человек заболеет. Преимуществами съедобных вакцин является тепловая стабильность (не нужны холодильники для хранения), простой способ введения (не нужен обученный персонал) и более низкая стоимость. Они наиболее перспективны для стран с отсутствием развитой медицинской инфраструктуры, где эти достоинства перевешивают недостатки.

Правда ли, что ГМ-растения очень агрессивны и могут "забить" другие растения, даже сорняки? Насколько реальна опасность их неконтролируемого распространения на Земле и уничтожения многих других видов растений?

Андрей

В.В. Кузнецов. Скорее неправда, чем правда. Несмотря на то, что ГМ растения относят к инвазиям. Это означает, что они имеют некоторую склонность «к агрессии» по отношению к другим видам, однако угроза давления со стороны трансгенных сортов растений на другие виды не очень велика. Особую обеспокоенность у экологов вызывают т.н. суперсорняки. Под суперсорняками понимают сорные растения, которые приобретают гены устойчивости, например, к основным используемым на Западе гербицидам вследствие близкородственного переопыления с культурными сортами растений (или с другими сорными растениями) и приобретения резистентности к тем самым химикатам, которые используются для борьбы с сорняками. В печати иногда появляются сообщения о наличии такого рода растений в разных странах, выращивающих трансгенные сельскохозяйственные культуры, однако подобного рода статьи в рецензируемых научных журналах встречать до сих пор не удавалось.

А.С. Баранов. Если рассматривать трансгенные растения в плане их роли в экологических системах – то они являются агрессивными, способствующими нарушению целостности и скоадаптированности агроэкосистем. Это связано с тем, что большинство из них (практически 85%) созданы как пестицидоустойчивые, а остальные – как инсектицидоустойчивые. По мнению многих учёных, как у нас в стране, так и за её пределами, использование ГМ-растений может привести к следующим последствиям:

- Гибели почвообразующих микроорганизмов и беспозвоночных животных в результате оставления на полях фрагментов трансгенных растений несущих токсины.

- Потере разнообразия генофонда диких сородичей культурных растений в генетических центрах их происхождения вследствие переопыления их с родственными трансгенными растениями. Так, в Мексике, стране – центре происхождения, по меньшей мере, 59 сортов маиса, где сохранение исходных диких форм кукурузы является важнейшей задачей для всего мирового сообщества, в 2001 г. в аборигенном, диком виде кукурузы, был обнаружен фрагмент искусственной генетической вставки, вирусный промотор 35S, используемый при создания ГМ-растений. Загрязнение дикой формы, как выяснилось, произошло в результате транспортировки в страну трансгенной кукурузы из США. (Quist, D.; Chapela, I. Transgenic DNA Introgressed into Traditional Maize Landraces in Oaxaca, Mexico // Nature 414, 6863 (November 29, 2001)).

- Неконтролируемому переносу генетических конструкций, особенно определяющих различные типы устойчивости к пестицидам, вредителям и болезням растений вследствие переопыления с дикорастущими родственными и предковыми видами, в связи с чем происходит снижение биоразнообразия дикорастущих предковых форм культурных растений и формирование новых форм «суперсорняков». Примером такого «перепрофилирования» может служить ситуация в Канаде, где переопылившись с дикими близкородственными видами, распространился ГМ-рапс. Будучи устойчивым к действию гербицидов, он превратился в «суперсорняк». (Beckie, H.J.; Hall, L.M.; Warwick, S.I. Impact of herbicideHresistant crops as weeds in Canada, proceedings Brighton Crop Protection Council – Weeds. 2001. Р. 135H142).

- Существуют и риски отсроченного изменения свойств, которые проявляются через несколько поколений и связанны с адаптацией нового гена в геноме растения, и проявившееся как новое не предсказанное плейотропное свойство. Так у кукурузы, созданной устойчивой к засухе, после нескольких лет культивирования неожиданно проявился новый признак – растрескивание стебля, что привело к гибели всего урожая на полях. Непредсказуемые изменения нецелевых свойств и признаков модифицированных сортов, связанные с плейотропным действием введенного гена, снижают также устойчивость к патогенам при хранении и к критическим температурам при вегетации у сортов, устойчивых к насекомым-вредителям.

Из других примеров хотелось бы обратить внимание на культивирование трансгенного хлопка, приведшее к возникновению более серьёзных экологических проблем. Так в США сорняки, устойчивые к пестициду «Раундап», создали ряд серьёзных проблем для фермеров, выращивающих сою и хлопчатник. Чтобы бороться с сорняками на полях, фермеры вынуждены из года в год делать всё большие закупки этого химического реагента и использовать его всё в увеличивающихся дозах, тем самым увеличивая химическую нагрузку на агроэкосистему, или, в ряде случаев перейти на применение более токсичных пестицидов. Надо не забывать, что при этом варианте развития событий происходит накопление токсических веществ в зерне и плодах, что впоследствии приносит значительные проблемы для здоровья человека.

Как теперь становится очевидным, растения созданные как устойчивые к насекомым-вредителям не оправдали возлагаемые на них надежды. Через несколько лет массового использования данных сортов трансгенных растений их культивирование оказалось неэффективным и бессмысленным, поскольку появляются формы, устойчивые к трансгенным токсинам у насекомых-фитофагов и других вредителей. Так по данным американских, российских и китайских учёных, уже через несколько поколений появляются устойчивые формы к используемым трансгенным токсинам у колорадского жука, других насекомых-фитофагов.

Ещё одна проблема связана с заменой в экологической нише основного вредителя, против которого введён целевой токсин, на нецелевого. Колорадский жук, уничтоженный в результате выращивания ГМ картофеля, заменяется совкой, а в некоторых агроценозах – тлёй. Данные недавнего исследования Корнельского Университета (США) подтверждают факт финансовых потерь фермеров, выращивающих Bt-хлопчатник в Китае, из-за нашествия именно вторичных вредителей.

Сорта с внедренным геном устойчивости к вредителям могут оказаться опасными не только для самих вредителей, но и для других живых существ. (Аграрная Россия. Научно-производственный журнал. М.: Изд-во «Фолиум». 2005 №1). Божьи коровки, которые питались тлями, жившими на ГМ-картофеле, становились бесплодными.

Другая проблема – сокращение биологического разнообразия на полях выращивания трансгенных культур. Так в проведённых экспериментах в Англии было показано, что биологическое разнообразие на таких полях падает в 3 раза. Причём резкое его снижение характерно как для почвенных организмов, так и для насекомых, амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих.

В.Г. Лебедев Нет, это неправда. ГМ растения обладают 1-2 новыми признаками, представляющими ценность для человека при условии их возделывания в качестве монокультуры (например, устойчивость к гербицидам), но не повышающими их жизнеспособность в условиях дикой природы. Они, как и любые культурные растения, предназначенные для интенсивного земледелия, не способны конкурировать с другими видами без помощи человека и уж тем более уничтожать их каким-либо способом.

Уважаемые Господа!

Насколько предсказуемы результаты Ваших экспериментов с генными структурами? Есть ли реальная опасность получения методами «научного тыка» некого растительного либо животного монстра, способного уничтожить всё живое на этой планете? Хорошо ли Вы осознаёте отдалённые последствия массового употребления людьми и животными генно- модифицированных продуктов? Ощущаете ли Вы моральное право воздействовать на наследственный механизм и геном человека? Есть ли в Вашей научной деятельности какие либо ТАБУ, т.е. границы, которые нарушать никак нельзя?

Спасибо.

Игорь Евгеньевич

В.В. Кузнецов. Уважаемый Игорь Евгеньевич,

думаю, что в настоящее время отсутствует "реальная опасность получения методами «научного тыка» некого растительного либо животного монстра, способного уничтожить всё живое на этой планете". В то же самое время невозможно, к сожалению, предсказать отдаленные последствия массового и долговременного употребления населением многих стран ГМ продуктов питания. Причин несколько – несовершенство генноинженерных технологий получения ГМ растений, которые не позволяют предсказать возможные негативные изменения метаболизма растений в процессе трансформации, то есть самого переноса "чужеродного" гена, недостаточно надежные методы исследования биобезопасноти ГМ продуктов и, наконец, несоблюдение производителями и продавцами ГМО и ГМ продуктов питания требований законодательства в области биобезопасности продуктов питания. Так, для примера следует назвать кукурузу сорта MON863. На коммерческой основе эта кукуруза выращивается в США и Канаде с 2003 г. Её одобрили для импорта и использования в качестве продуктов питания в таких странах как Япония, Корея, Тайвань, Филиппины и Мексика. После длительных дебатов, в Европе кукуруза MON 863 получила одобрение Европейской Комиссии для использования в качестве корма для животных в 2005 г. и для людей в 2006 г. В России же трансгенная кукуруза MON863 была одобрена к использованию еще в 2003 году. Причем во всех этих странах, в том числе и в странах Евросоюза, должны были исследовать (и, наверное, исследовали) безопасность указанного сорта и полученных из него продуктов. Однако французские ученые лишь в 2007 году показали, что продукты, полученные из данного сорта кукурузы ТОКСИЧНЫ ДЛЯ ПЕЧЕНИ И ПОЧЕК животных, а, следовательно, с большой вероятностью, и для человека.

Другой пример непредсказуемости развития событий в процессе коммерческой эксплуатации ГМ растений касается кукурузы сорта StarLink®, скандал вокруг которой разгорелся в 2000-2001 гг. Этот сорт, трансформированный белком-токсином Bacillus thuringiensis Cry9C (этот токсин белковой природы уничтожает европейского кукурузного червя и представляет собой человеческий аллерген – он не переваривается, не разрушается при высокой температуре и приводит к развитию аллергической реакции вплоть до анафилактического шока), в 1998 г. был разрешен к использованию американским Агентством по охране окружающей среды с ограничениями, как кормовая культура. Однако в результате неконтролируемого переопыления с пищевыми сортами кукурузы, урожай от полученных гибридных растений был использован для получения пищевых продуктов. В 2000 г. фирма «Авентис» предоставила материалы, подтверждающие возможность использования сорта StarLink® в пищевых целях. Данные экспериментов по оценке токсичности и аллергенности модифицированного продукта всего на 10 (!) крысах, якобы свидетельствовали о его безопасности. В пользу своей точки зрения «Авентис» указывала на 30-летний опыт применения белка Cry9C в США в качестве инсектецида, и отсутствие в научной литературе данных по токсичному и аллергенному действию белка Cry9C. Тем не менее, существующие данные по аллергенности токсинов B. thuringiensis (1999) заставили провести дополнительные исследования аллергенности Cry–белков. В результате этих исследований были получены данные, свидетельствующие об аллергенности указанного сорта. Пример с сортом кукурузы StarLink® – не единственное подтверждение реальности таких рисков. В Мексике и Гватемале дикорастущие виды кукурузы содержат трансгенные вставками, за счет переопыления с возделываемыми культурными сортами.

В.Г. Лебедев. 1) Трансгенные сорта не получают методом «научного тыка», вставляя гены откуда попало куда попало и тут же засевая этим поля. Это весьма длительный и трудоемкий процесс, основные этапы которого следующие: поиск и клонирование нужных генов, встраивание генов в микроорганизмы и наработка белка с его последующим изучением, встраивание генов в модельные растения (табак, арабидопсис) и их изучение, перенос гена в сельскохозяйственные культуры и проведение многочисленных лабораторных, тепличных и полевых испытаний, причем в случае получения неудовлетворительных результатов этот процесс может быть прерван на любом этапе. На выведение одного трансгенного сорта уходит несколько лет и от десятков до сотен миллионов долларов, большая часть которых тратится на всевозможные проверки безопасности ГМ растения для человека и окружающей среды.

2) К сожалению, мне недостает воображения писателя-фантаста представить себе способ, с помощью которого один живой организм смог бы уничтожить все остальные и поэтому я не могу сказать, возможно ли такой способ реализовать с помощью методов генной инженерии.

3) Мне неизвестны научно обоснованные негативные последствия употребления в пищу ГМ продуктов, прошедших все необходимые проверки.

4) Если под воздействием на наследственность человека Вы понимаете возможность переноса в его геном ДНК из ГМО, то она ничем не отличается от любой другой ДНК, содержащейся в нашей пище, которая за сотни тысяч лет существования человека так и не перешла в наш геном.

5) Запретов на проведение каких-либо экспериментов нет. Ряд видов генно-инженерной деятельности подлежит лицензированию, существуют правила, регламентирующие проведение испытаний, хранение, утилизацию трансгенного материала и т.д.

Здравствуйте!

Очень много слышно о генетически-модифицированных растениях. А вот о ГМ-животных что-то особой информации я не припомню. Ведутся ли работы в этом направлении? Если да - то какие успехи, если нет - то в чем причина? Нет нужды, это сложнее, чем с растениями, социально-этические запреты или что-то другое?

Анатолий Терентьев, к.т.н.

В.В. Кузнецов. Уважаемый г-н А. Терентьев,

исследования проводятся, в том числе и в нашей стране. Имеются определенные достижения в этой области. Получено достаточно много ГМ животных. В отличие от растений, создавать трасгенных животных сложнее. В настоящее время мясо генетически модифицироваееых животных использовать в пищу запрещено. Надеюсь, что мои коллеги по интервью более подробно ответят на Ваш очень интересный вопрос.

А.С. Баранов. Да, такие работы ведутся как у нас в стране (академик РАСХН Л.К. Эрнст – на свиньях), так и в ближнем и дальнем зарубежье. Судя по публикациям, многое декларируется, но не всё получается, видимо именно поэтому в прессе мало публикаций.

Так, под руководством академика РАСХН Л.К. Эрнста получены свиньи с интегрированным геном рилизинг-фактором гормона роста. По утверждению создателей, продукция, получаемая от этих экспериментальных животных, менее жирная, высококачественная и безопасная, что подтверждается исследованиями Института питания РАМН. Надо подчеркнуть, что все трансгенные организмы, будь то растения или животные, должны пройти длительные испытания на их биологическую безопасность и только после этого их могут разрешить к культивированию. В настоящее же время на территории Российской Федерации запрещено коммерческое выращивание и использование в промышленных масштабах трансгенных растений и животных.

В.Г. Лебедев. Работы по получению трансгенных животных ведутся и достаточно давно – первые попытки относятся ко второй половине 70-х годов прошлого века. Создание таких животных довольно трудоемко и известно два основных способа их получения. Первый – инъекция чужеродной ДНК в зиготу (оплодотворенную яйцеклетку) с ее последующей пересадкой в организм самки. Второй - инъекция трансформированных эмбриональных стволовых клеток в эмбрион. Направления использования трансгенных животных весьма разнообразны. Одним из них является создание животных с улучшенными хозяйственными признаками: повышенной продуктивностью (например, усиление роста шерсти у овец), с измененными свойствами молока, с устойчивостью к болезням или повышенной плодовитостью. Другой – использование в качестве биофабрик по наработке различных медицинских препаратов (инсулина, интерферона, фактора свертываемости крови и гормонов), которые выделяются с молоком. Ведутся работы по созданию трансгенных свиней, чьи органы не отторгаются иммунной системой человека и могли бы использоваться для трансплантации. Трансгенные лабораторные животные широко используются в исследовательских целях – на них моделируют различные заболевания человека, отрабатывают методы лечения, изучают функции различных генов и др.

К сожалению, не всегда мы точно знаем состав покупаемых продуктов. Можете ли вы посоветовать, как уменьшить риск для здоровья при потреблении продуктов, содержащих ГМО?

Екатерина

В.В. Кузнецов. Уважаемая Екатерина,

ситуация не столь трагична, как может показаться на первый взгляд. Далеко не каждый ГМ продукт является опасным для человека. Скорее наоборот, подавляющее большинство допущенных к продаже ГМ продуктов безопасны, но при этом сохраняются некоторые потенциальные негативные риски. С учетом того, что визуально невозможно отличить нормальный (традиционный) продукт от генетически модифицированного, то ориентироваться нужно лишь на маркировку. В соответствии с недавно принятым Федеральным Законом подлежат маркировке все продукты, содержащие не менее 0,9% ГМ компонентов. Подлежат маркировке, но зачастую не маркируются. Так, недавний мониторинг московского и подмосковного пищевых рынков показал, что из 400 наименований пищевых продуктов 111 были генетически модифицированными, причем лишь незначительная часть ГМ продуктов была маркирована производителем.

А.С. Баранов. К сожалению, дать чёткий ответ на этот вопрос довольно трудно, поскольку нигде в мире не определён пороговый уровень допустимой концентрации ГМ-компонента в продукте питания, превышение которого может иметь необратимые отрицательные последствия для здоровья человека. Во многих странах, также как и в России, установлены законодательные нормы, предписывающие маркировать продукцию, произведённую с использованием трансгенных компонентов растительного или животного происхождения. В России, поскольку не существует установленного доза-зависимого порога для трансгенной продукции, как это сделано для всех опасных веществ, законодательно предписывалось маркировать продукцию в независимости от её количественного присутствия. Т.е. если трансгенный компонент определяется прибором, его наличие должно быть промаркировано на этикетке. Такая качественная норма существовала до ноября месяца 2007 года. Теперь же, усилиями сторонников широкого внедрения и использования ГМО в России, введена новая норма, позволяющая не маркировать продовольственную продукцию, если в ней содержится менее 0,9% ГМ-ингредиента, являющегося случайным техническим загрязнением. Если содержание ГМИ превышает это значение, продукция должна маркироваться. Такая же норма существует и в Европе. Хотелось бы подчеркнуть, что введённый пороговый уровень в 0,9% не имеет к здоровью человека никакого отношения и является послаблением для производителя, скрыто разрешающим использование ГМИ при производстве продукции. Есть и ещё один нюанс. В Европе 0,9%-ный порог был введён не от хорошей жизни, а из-за того, что там выращиваются трансгенные растения на полях, и генетическое загрязнение реально существует. Откуда этому загрязнению взяться у нас, если законодательно запрещено выращивание такой сельхозпродукции на наших полях? Только через импорт сырья и готовой продукции. Вот и получается, что мы, как бы сделав два шага вперёд и опередив все страны по строгости своего отношения к ГМО в продуктах питания, с введением количественной нормы сделали шаг назад, тем самым поддержав импортеров и производителей к использованию трансгенного сырья в нашей пищевой промышленности. Тем более что теперь закон этому способствует. Так что я затрудняюсь советовать Вам, как уменьшить риск для здоровья при потреблении продуктов, содержащих ГМО, поскольку не определены медико-биологические нормы. Смотрите на этикетки и не покупайте продукты, в которых содержится ГМ компоненты. Но это в том случае, если предположить, что наши производители начнут маркировать такую продукцию, в чём я очень сомневаюсь, поскольку все предыдущие годы, несмотря на существование Закона, они этого не делали.

В.Г. Лебедев. Продукция, содержащая более 0.9% компонентов из ГМ источников, должна маркироваться (такая же норма действует в Европейском союзе). Однако это правило введено не по причине большей опасности продуктов с ГМ компонентами, а только в информационных целях. Продукты, содержащие ГМО, разрешенные к использованию, не более опасны для здоровья, чем обычные продукты. Именно на этом принципе основана оценка их безопасности. ГМО, не разрешенные в нашей стране, вообще не должны поступать в продажу аналогично продуктам с превышением ПДК по пестицидам, нитратам и т.п. – за этим обязаны следить соответствующие органы.

В некоторых научных публикациях утверждается, что генетически-модифицированные продукты в организме человека расщепляются на генном уровне в обычные аминокислоты и прочие соединения.

И поэтому они безопасны.

А в других - кормили ГМ продуктами мышей, и через 2-3 поколения мыши стали вырождаться. Как это все совместить?

Юрий

В.В. Кузнецов. Уважаемый Юрий,

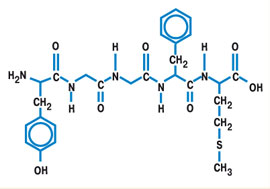

любой трансген, то есть ген, используемый для переноса, абсолютно безопасен. Кодируемый этим трасгеном белок может быть также безопасным для человека и животных, а может обладать выраженной аллергенностью или токсичностью. Причем эти негативные эффекты могут быть реализованы еще до того, как белок разрушится (особыми ферментами, так называемыми протеазами) в желудочно-кишечном тракте человека.

Однако основные риски использования ГМ продуктов питания кроются не столько в трансгенном белке, сколько в непрогнозируемом изменении клеточного метаболизма растения в процессе его трансформации, то есть встраивания трансгена в растительный геном. Растения в норме синтезируют десятки тысяч различных веществ, а с учётом того, что в отличие от всех других живых организмов растения имеют так называемый «вторичный метаболизм» − сотни тысяч, невозможно предугадать какие именно характеристики могут измениться в результате произошедшего трансформационного события. Одним из особенно опасных для человека последствий употребления в пищу ГМО может оказаться потребление трансгенной растительной продукции, где в ответ на нарушение метаболизма при введении чужеродных генов могут накапливаться полиамины. Полиамины – органические азотсодержащие основания высокой биологической активности, встречаются как нормальные продукты обмена веществ растений в микроколичествах, близких к гормональным. Однако, при нарушении обмена веществ в неблагоприятных условиях окружающей среды (засуха, засоление, действие техногенных факторов в городах и вблизи промышленных предприятий) возникает опасность их накопления в клетках до токсических концентраций. Особенно опасна аккумуляция путресцина и кадаверина, которые впервые были открыты еще в 1885 г. как продукты разложения белка гнилостными бактериями и названы “трупными” ядами. Они вызывают отравление, образование язв на коже и слизистых оболочках органов, способствуют ускоренному развитию раковых опухолей. Полиамины в токсичных количествах могут оказываться в организме человека как в результате потребления некачественных продуктов животного происхождения, так и с растительной пищей. Одной из особенностей ядовитых растений (беладонна и др.) и грибов (мухоморы, бледная поганка) является высокое содержание в них путресцина и кадаверина. Исследования последних лет показали, что при активации экспрессии генов, отвечающих за образование полиаминов, обычно употребляемые в пищу растения или их плоды (в частности, томаты) содержали избыточные количества этих соединений, о чем свидетельствовали образующиеся на листьях некрозы.

В.Г. Лебедев. Мне неизвестны научные публикации, в которых бы сообщалось о вредном воздействии ГМ растений или продуктов из них. Хочу подчеркнуть, именно научные, то есть выходу которых предшествуют положительные заключения рецензентов. Что же касается вырождения мышей, то Вы, вероятно, имеете в виду эксперименты д.б.н. И.Ермаковой с крысами. Эти результаты в научной печати не публиковались, о них сообщалось только на конференциях и в СМИ. Однако, учитывая большой общественный резонанс, вызванный ее работами не только в России, но и в мире, редакция самого авторитетного научного журнала в области биотехнологии, Nature Biotechnology, предложила И.Ермаковой ответить на ряд вопросов, а затем попросила экспертов прокомментировать ее ответы (Nature Biotechnology, 2007, № 9, стр. 981-987). Эксперты пришли к заключению, что из-за ошибок в проведении экспериментов результаты и сделанные из них выводы о вреде ГМ сои являются некорректными с научной точки зрения.

Почему у нас только один институт - Институт питания РАМН имеет право на выдачу решения о безопасности тех или иных продуктов, в том числе содержащих ГМО? Насколько объективны их заключения? Насколько современны и совершенны применяемые методики определения безопасности продуктов? Можно ли организовать в стране проведение нескольких независимых экспертиз?

Орехов Т.Г.

В.В. Кузнецов. Институт питания РАМН является именно той организацией в стране, которая отвечает за безопасность пищевых продуктов. Решением Главного государственного санитарного врача РФ проведение экспертизы ГМ продуктов было поручено указанному учреждению, а проведение медико-генетической экспертизы поручено проводить Центру "Биоинженерии" РАН. Обе указанные организации имеют достаточно современную материальную базу для проведения подобных исследований. По поступающей из разных источников информации биологическая безопасность ГМ продуктов питания проводится, прежде всего, камерально, основываясь на представленных производителем или импортером документах.

А.С. Баранов. По существующему положению Институт питания РАМН у нас в стране определён как головной по проверке безопасности продуктов питания, в том числе и произведённых с использованием компонентов полученных из генно-инженерно-модифицированных организмов растительного или животного происхождения. Насколько мне известно, заключения, которые дал этот Институт в своих научных отчётах по проверке ГМ растений, таких как свёкла и картофель, не вполне объективны и корректны. Во всяком случае, рассмотрев эти же научные данные, Комиссия по ГМО Государственной экологической экспертизы России сделала противоположные выводы, признав эти сельскохозяйственные культуры как пищевые объекты небезопасными и не разрешив их коммерческое выращивание на территории Российской Федерации. Методические рекомендации и методы по проверке на биобезопасность ГМО разработаны, но, может быть, не вполне совершенны, поскольку наука всё время развивается и не стоит на месте. Более того, в результате генетических трансформаций могут образовываться новые белки, которые не детектируются при проверке, и которые могут оказаться не безопасными для здоровья человека. Привнесение пищевых рисков может быть связана ещё и с тем, что не всегда уполномоченные Институты не исполняют все методические требования, предъявляемые к проверке на безопасность. Например, все разрешенные на сегодня к использованию 16 линий ГМ-растений на территории России, прошли проверку на одном поколении и только в одном случае – на двух, хотя методические указания, утверждённые Главным санитарным врачом России, предписывают это делать на 5 поколениях. Проведение независимой проверки на безопасность организовать у нас в стране вполне реально. Во многих странах Запада за безопасностью продовольственного рынка следят общественные структуры, которым государство делегируют эту функцию. Получается как бы «Народный контроль», который ведут ассоциации или общественные объединения под контролем государства.

В.Г. Лебедев. Институт питания является ведущим научным учреждением в этой области. Помимо него экспертизу пищевых продуктов проводят также Институт вакцин и сывороток им. И.И.Мечникова и Московский НИИ гигиены им. Ф.Ф.Эрисмана. Методики определения безопасности продуктов с ГМО разработаны на основе совершенствующихся в течение десятилетий методов оценки безопасности пестицидов, средств бытовой химии, лекарственных препаратов и т.д. Проведение независимых экспертиз, конечно же, возможно, но cледует учитывать, что всесторонняя оценка пищевой безопасности одного ГМ растения – мероприятие довольно затратное, продолжается год-полтора и требует наличия квалифицированного персонала из разных областей науки, соответствующего оборудования и т.д. Именно несоответствие методики экспериментов И.Ермаковой общепринятым международным протоколам по исследованиям на животных и явилось одной из причин, по которым эксперты не признали ее результаты достоверными (см. предыдущий ответ).

Переход к массовому использованию ГМО в сельском хозяйстве сулит огромные экономические выгоды, которые, естественно, вызывают позитивные социальные и политические эффекты. Поэтому "прорывные" программы (по типу "электрификации всей страны") весьма соблазнительны для правительств.

Уважаемые эксперты!

1.Каковы риски внедрения программ массового перехода к использованию ГМО в с/х? Отделите, пожалуйста, предполагаемые риски от доказанных.

2.Как вы оцениваете перспективы развития традиционных (селекционных) технологий, т.е. согласны ли вы с тем, что это уже исчерпавшая себя "тупиковая ветвь эволюции"?

Простите за возможные терминологические ляпы.

Григорий

В.В. Кузнецов. Уважаемый Григорий,

благодарю за вопрос. Могут ли "прорывные" программы (по типу "электрификации всей страны") масштабного использования ГМО решить основные проблемы конкретного государства или общества в целом? Именно так ставился вопрос на пороге 21 века. В 2002 году одна из популярнейших российских газет поведала миру о том, что

(1) ГМ продукты спасут человечество от голода;

(2) ГМ растения позволят решить энергетическую проблему на планете;

(3) ГМ растения позволят решить многие проблемы здравоохранения, в частности, 1-2 сотки земли позволят получить вакцины для всей России и, наконец,

(4) ГМ растения позволят сохранить среду обитания.

Сейчас становится все более очевидным, что активное использование ГМ растений не является непременным условием процветания того или иного государства, прежде всего процветания экономического. Так, если США является лидером в области применения генноинженерных технологий и лидером в мире, то африканские страны, не выращивающие ГМ сорта с/х культур на своей территории (кроме ЮАР) и не использующие ГМ продукты питания, явные аутсайдеры. С другой стороны, Аргентина, которая все с/х производство сориентировала на ГМ сорта растений, не может победить голод, тогда как страны Евросоюза – практически не выращивают ГМ растения, но обеспечивают высокий уровень жизни населения.

Такая ситуация, очевидно, связана с наличием агротехнических рисков. Можно выделить следующие основные агротехнические риски.

1. Риски непредсказуемых изменений нецелевых свойств и признаков модифицированных сортов, связанные с плейотропным действием введенного гена. Например, снижение устойчивости к патогенам при хранении и устойчивости к критическим температурам при вегетации у сортов, устойчивых к насекомым-вредителям.

2. Снижение сортового разнообразия сельскохозяйственных культур вследствие массового применения монокультур ГМО.

3. Риски отсроченного изменения свойств, через несколько поколений, связанные с адаптацией нового гена и c проявлением как новых плейотропных свойств, так и изменением уже декларированных.

4. Неэффективность трансгенной устойчивости к вредителям через несколько лет массового использования данного сорта.

5. Возможность использования производителями терминальных технологий для монополизации производства семенного материала.

6. Монопольное владение семенными и химическими корпорациями как генетически модифицированными растениями и семенами, так и химикатами приводит фермера или даже целое государство – покупателя ГМ семян – к сверхзависимости от производителя посевного материала.

7. Невозможность предотвратить генетическое загрязнение посевов нормальных (не трансгенных) с\х культур на прилегающих полях при выращивании генетически модифицированных растений.

Не согласен абсолютно, что традиционные (селекционные) технологии - уже исчерпавшая себя "тупиковая ветвь эволюции". Потенциал дикорастущих видов как доноров полезных для человека свойств (генов) далеко не исчерпан.

А.С. Баранов. Что касается колоссальных экономических выгод - это миф, придуманный производителями и держателями патентов на генетические вставки созданных ГМ растений. Исследования и зарубежных, и отечественных учёных из Института системного анализа РАН, ведущего научного сотрудника, к.э.н. Р.А. Перелёта («Замечания по экономическим аспектам использования ГМО», в кн. «ГМО – скрытая угроза России. Материалы к Докладу Президенту»: Москва, 2004, ОАГБ, ЦЭПР: 112-118) говорят о том, что традиционные культуры обычной селекции превосходят по своей продуктивности генетически модифицированные аналоги.

О рисках. Я уже частично ответил на этот вопрос выше. Добавлю лишь, что к наиболее значимым и доказанным на настоящий момент аграрно-экологическим рискам использования ГМ культур можно отнести:

- Снижение разнообразия традиционных (аборигенных) сортов растений и пород животных. Распространение ГМО ведёт к вытеснению других сортов и пород, а значит к снижению сортового (породного) биоразнообразия. Это разнообразие является основой устойчивого сельского хозяйства.

- Сокращение видового разнообразия. Производство ГМО приводит к сокращению видового разнообразия растений, животных, грибов и микроорганизмов, обитающих на полях, где они выращиваются и вокруг них. Быстрорастущие виды трансгенных организмов могут вытеснить обычные виды из естественных экосистем.

- Неконтролируемый перенос генов, особенно генов, определяющих устойчивость к пестицидам, вредителям и болезням вследствие переопыления с дикорастущими родственными и предковыми видами. Как следствие, снижение биоразнообразия дикорастущих предковых форм культурных растений и формирование «суперсорняков».

- Распространение использования гербицидов широкого спектра (например, глифосината или глифосата) приведёт к обеднению видового состава полезной энтомо- и орнитофауны (насекомые и птицы) и разрушению агробиоценозов.

- Истощение и нарушение естественного плодородия почв. ГМ-культуры с генами, ускоряющими рост и развитие растений в значительно большей степени, чем обычные, истощают почву и нарушают её структуру. В результате подавления токсинами ГМ-растений жизнедеятельности почвенных беспозвоночных, почвенной микрофлоры и микрофауны происходит нарушение естественного плодородия почв.

О перспективах развития традиционных (селекционных) технологий. Традиционная селекция остаётся по-прежнему в арсенале генетики для получения сортов и пород сельскохозяйственных организмов. В последней «Декларации о генетическом разнообразии» Всемирной организации по продовольствию и сельскому хозяйству ООН (ФАО) как раз и делается основной акцент на сохранение и преумножение национальных пород и сортов, поскольку они являются плодом тысячелетних трудов наших предков и служат основой продовольственного суверенитета и безопасности государств. Так что рано списывать селекционеров со счетов! Я думаю, что они ещё не сказали своего последнего слова. Удачи им и процветания.

В.Г. Лебедев. 1. Одним из рисков массового выращивания ГМ культур называют появление устойчивых вредителей и возбудителей заболеваний, способных преодолеть механизмы защиты, переданные с помощью генной инженерии, а также появление сорняков, устойчивых к гербицидам, использующимся на ГМ растениях. В этом нет ничего нового – противостояние болезни и селекционера продолжается всю историю селекции. Устойчивость сортов, выведенных обычным путем, также со временем преодолевается, почему постоянно и выводят новые сорта. То же касается и устойчивости к гербицидам - в результате мутаций такие сорняки появлялись на полях задолго до появление трансгенных растений. Именно из этих сорняков были выделены некоторые гены устойчивость к гербицидам, перенесенные затем в культурные растения. Меры борьбы с этим явлением также давно известны: чередование сортов с различными механизмами устойчивости, чередование гербицидов, получение трансгенных растений с двумя различными генами устойчивости - вероятность появления у одной особи двух мутаций, ведущих к приобретению устойчивости, практически нулевая.

Другой риск – это перенос трансгенов в окружающую среду. Однако далеко не каждое ГМ растение и не в каждом месте способно скрещиваться с дикими видами. Существуют как естественные (самоопыление, отсутствие родственных видов), так и искусственные (индуцирование стерильности пыльцы, пространственная изоляция) препятствия. Но даже если это и произойдет, селекционеры уже много лет выводят сорта с устойчивостью к болезням, вредителям и абиотическим стрессам (засухе, холодам и др.). Эти сорта также способны скрещиваться и передавать гены устойчивости. Однако до сих пор неизвестно о каких-либо случаях появлениях сорняков с повышенной выживаемостью или способностью к распространению.

Наконец, существует вероятность воздействия ГМ растений на так называемые не-мишенные виды. Это относится к растениям с инсектицидной активностью, т.е. синтезирующих белки, губительно действующие при поедании на вредителей. Однако такие трансгенные растения проходят проверку на безопасность для различных организмов (почвенных, водных, насекомых-опылителей и т.д.), и к выращиванию допускаются только те, которые ее выдержали.

2. Традиционную селекцию не следует списывать со счетов по ряду причин. Во-первых, генная инженерия растений в ряде случаев лишь поставляет исходный материал для дальнейшей селекционной работы, хотя ее КПД (генной инженерии) значительно выше, чем у других методов - гибридизации, мутагенеза и др. Во-вторых, с помощью методов генной инженерии пока нельзя переносить полигенные признаки, т.е. признаки, кодируемые многими генами – продуктивность, размер, форму и вкус плодов и т.д. В-третьих, трансгенную технологию экономически нецелесообразно (по крайней мере, в настоящее время) использовать для улучшения относительно малораспространенных с/х культур.

Источник: журнал Наука и Жизнь.

Продолжение комментах.

Тема, предложенная для обсуждения, непроста и дискуссионна. Поэтому в этот раз на Ваши вопросы будут отвечать сразу трое ученых, которые имеют разные точки зрения на обсуждаемую проблему. То есть каждый Ваш вопрос будет отправлен каждому из трех респондентов. Делать выводы вам придется самим.

читать дальшеНаши респонденты:

Владимир Васильевич Кузнецов – доктор биологических наук, профессор, директор Института физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, заведующий Отделом молекулярных механизмов регуляции физиологических процессов, адаптации и биотехнологии, руководитель научной группы биобезопасности генетически модифицированных организмов, заведующий кафедрой Российского университета дружбы народов.

Область научных интересов Владимира Васильевича весьма широка: физиология и биохимия растений и, прежде всего, вопросы адаптации и выживания, регуляции экспрессии генома, трансгеноза и биобезопасности. Работая на стыке физиологии, экологии и молекулярной биологии, он активно развивает новое перспективное направление – физико-химические основы экологической физиологии растений. Полученные им научные результаты занимают одно из центральных мест в понимании фундаментальных механизмов стресса и адаптации у растений и открывают новые перспективы для повышения резистентности и создания стресс-толерантных растений в условиях нестабильности климата и всевозрастающего антропогенного давления на окружающую среду.

Владимир Васильевич Кузнецов – автор 250 научных работ, соавтор учебника для высшей школы «Физиология растений», за которую он был удостоен в 2007 году премии РАН им. К.А. Тимирязева, и ряда книг.

В.В. Кузнецов – главный редактор журнала «Физиология растений», президент Общества физиологов растений России, национальный представитель в Федерации европейских обществ биологов растений (FESPB), член редколлегий четырех зарубежных научных журналов. Избран членом Международной ассоциации "Applied Botany", иностранным членом Академии наук Грузии.

Владимир Васильевич – председатель комитета «Биобезопасность пищевых продуктов и методы ее контроля» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, член экспертного совета при комитете по безопасности Госдумы РФ.

Александр Сергеевич Баранов – старший научный сотрудник Института биологии развития им. Н.К. Кольцова, кандидат биологических наук, президент Общенациональной Ассоциации генетической безопасности (ОАГБ).

Научные интересы Александра Сергеевича связаны с охраной природы и сохранением генетического разнообразия. Он занимается изучением закономерностей протекания популяционных процессов у диких, культивируемых и одомашненных живых организмов, оценка здоровья популяций животных и растений, разработка мер по сохранению и поддержанию их генетического разнообразия. Он неоднократно принимал участие в работах по уничтожению химического оружия, в регионах с радиационным загрязнением, и сильным электромагнитным излучением направленного действия в составе международных экспертных групп на территории России.

Как специалист в области экологической и популяционной генетики в 2000-2003 гг. работал в комиссии Государственной Экологической Экспертизы России (при Министерстве природных ресурсов РФ) по генетически модифицированным организмам (ГМО), усилиями которой на территории России не разрешено коммерческое выращивание трансгенных культур.

Однако его общественная деятельность этим не ограничивается .Он является экспертом Комитета безопасности ГД РФ; членом Общественного Совета Министерства топлива и энергетики РФ по разработке технических регламентов в области биологической безопасности; членом Технического Комитета «По биобезопасности продуктов питания и потребительских товаров и методов их оценки» при Федеральном Агентстве по техническому регулированию и метрологии РФ; членом Координационного Совета по вопросам безопасности пищевых продуктов из генетически-модифицированных источников при правительстве г. Москвы; представителем России во Всемирной комиссии по вопросам будущего производства продуктов питания и сельского хозяйства (Флоренции, Италия) и др. Участвует в создании правового пространства, которое бы обеспечило права личности на здоровый образ жизни и здоровую окружающую среду.

Александр Сергеевич Баранов – соавтор 3 монографий и более 70 научных публикаций.

Вадим Георгиевич Лебедев - старший научный сотрудник филиала Институа биоорганической химии РАН им. М М Шемякина и Ю А Овчинникова (Пущино), кандидат биологических наук, постоянный автор журнала "Наука и жизнь".

Вадим Георгиевич занимается исследованиями в области биотехнологии растений с 1992 года, генной инженерии растений - с 1994 года. Область научных интересов: генетическая трансформация сельскохозяйственных культур и биобезопасность трансгенных растений. В настоящее время работает над улучшением лесных пород биотехнологическими методами. Соавтор более 50 научных публикаций.

Благодарен Вам за вопросы, а организаторам – за приглашение участвовать в Интернет-интервью. Прежде всего, в качестве небольшого вступления я хотел бы сказать, что развитие генноинженерных технологий является одним из важнейших достижений молекулярной биологии и молекулярной генетики, которые открывают перед человечеством колоссальные перспективы. Эти технологии нашли «постоянную» прописку в фундаментальной науке, где трансгенные организмы активно используются при решении широчайшего спектра общебиологических проблем. Технологии с использованием рекомбинантных ДНК могут в перспективе сыграть важную роль при генотерапии наследственных заболеваний, создании лекарственных препаратов нового поколения, производстве фармакологических и косметических средств и получении технического сырья. Особая роль может принадлежать генетически модифицированным (ГМ) микроорганизмам и изолированным клеткам или органам, например, лекарственных растений, которые культивируются в замкнутых биотехнологических системах и являются суперпродуцентами метаболитов, обладающих ценными потребительскими свойствами. Как правило, в этом случае речь идет об использовании произведенных генетически модифицированными организмами (ГМО) химически чистых соединений, использование которых, по сравнению с продуктами питания, полученными из ГМО или содержащими компоненты ГМО, не сопряжено с биологическими рисками, а их производство является экологически чистым.

В области конструирования новых сельскохозяйственных сортов растений следует сказать, что здесь доминируют несколько гигантских биотехнологических компаний, которые производят преимущественно сорта, устойчивые к гербицидам и насекомым. По официальным данным, за период с 1996 по 2003 г. общая площадь выращиваемых трансгенных культур увеличилась с 1,7 до 67,7 млн га, а общая рыночная их стоимость в 2003 г. составила от 4,5 до 4,75 млрд долл. В настоящее время наибольшие площади заняты под трасгенными растениями сои (41,4 млн га, 61 %), кукурузы (15,5 млн га, 23 %), хлопка (7,2 млн га, 11 %) и рапса (3,6 млн га, 5 %). Из них растения с генами устойчивости к гербицидам выращиваются на 73 % площадей, продуцирующие инсектицидные белки, прежде всего Bt-токсины, – на 18 %. Следует также подчеркнуть, что не менее 95 % территорий, занятых ГМ сортами сельскохозяйственных культур, расположены в 5 странах: США, Канаде, Бразилии, Аргентине и Китае.

Генетически модифицированные (трансгенные) организмы (ГМО) можно определить как организмы, генетический материал которых (ДНК) изменен способом, недостижимым естественным путем в ходе внутривидовых скрещиваний. Для получения ГМО используется «генная технология», или «технология рекомбинантных молекул», или «генная инженерия». Генная инженерия позволяет переносить отдельные гены из любого живого организма в любой другой живой организм в составе кольцевых молекул ДНК, или плазмид. Встраивание в геном организма-хозяина новых конструкций имеет целью получить новый признак, недостижимый для данного организма путем селекции или требующий годы работы селекционеров. Применение биотехнологий позволяет значительно ускорить процесс получения нового сорта, существенно снизить его себестоимость и получить хорошо прогнозируемый эффект по признаку, определяемому встроенной конструкцией. Но вместе с приобретением такого признака организм приобретает и целый набор новых качеств, опосредованных как плейотропным действием нового белка, так и свойствами самой встроенной конструкции, в том числе ее нестабильностью и регуляторным действием на соседние гены. Это и создает объективную базу для существования потенциальных рисков при использовании генетически модифицированных (ГМ) растений и полученных из них продуктов.

Кузнецов Владимир Васильевич

Какие продукты могут содержать ГМО, кроме колбасы и других изделий с добавлением сои? Где берут трансгенные компоненты (ту же сою) отечественные производители? Разве ввоз ГМ-ингредиентов разрешен?

Павел Иванович

В.В. Кузнецов. Уважаемый Павел Иванович,

трансгенная соя (или белок трансгенной сои) присутствует в очень многих пищевых продуктах. Почему это происходит? Потому что трансгенная соя много дешевле мяса, заменителем которого она является. Это означает, что причины создавшейся на рынке ситуации носят чисто экономический характер. Помимо сои или соевого белка официально разрешены к хозяйственному использованию следующие трансгенные культуры (по состоянию на 2004 год): рапс аргентинский и рапс польский (получение масла), цикорий, хлопчатник, кукуруза, дыня, папайя, картофель, рис, кабачки, сахарная свекла, табак, томаты. Из технических культур также разрешен генетически модифицированный лен, из декоративных – гвоздика.

Все ГМ сырье является импортным, поскольку коммерческое выращивание трансгенных растений в открытом грунте в России не разрешено. Границы РФ абсолютно прозрачны для ГМ продуктов. В настоящее время нет ни одного документа, который требовал бы от поставщика обязательной сертификации ГМО (ГМ сырья) при выпуске его на таможенную территорию; ни в одном документе не содержится регламентации ввоза и оборота трансгенного сырья.

А.С. Баранов. В России разрешены к использованию в продуктах 16 линий трансгенных растений и 5 микроорганизмов, так что ввоз этих линий как сырья для пищевой промышленности разрешен. Поскольку по законодательно-процедурным протоколам у нас на сегодня запрещено выращивание генетически модифицированных растений, они, как сырьё, ввозятся в нашу страну производителями. Самыми ввозимыми являются соя, кукуруза и картофель, которые широко используются при производстве консервов, полуфабрикатов, кондитерских изделий, продуктов мясного и молочного ряда.

В.Г. Лебедев. По состоянию на 30 ноября 2007 года в России разрешены к использованию 14 трансгенных растений: 8 сортов кукурузы, 4 сорта картофеля и по 1 сорту сахарной свеклы и риса. Таким образом, все продукты, содержащие вышеперечисленные ингредиенты, могут содержать и ГМО. По данным Роспотребнадзора, компоненты ГМО содержатся менее чем в 1% оборота всех пищевых продуктов. Эти компоненты поступают только из-за рубежа, так как выращивание трансгенных растений в России не разрешено.

Ваше отношение к вакцинам на основе ГМ-растений? Что на Ваш взгляд опаснее - вакцины, полученные "обычным путем", или введением соответствующего белка в растения?

Елена

В.В. Кузнецов. Получение "съедобных" вакцин, то есть вакцин, производимых ГМ растениями, является очень заманчивым направлением инновационных технологий. Идея сама по себе хороша, но в настоящее время она находится практически на уровне лабораторных исследований. В мире получено много трансгенных растений, употребление которых в пищу может быть полезно при лечении очень тяжелых заболеваний. Так, например, член-корреспондент РАН Р.К. Саляев (Иркутск) совместно с учеными НПО "Вектор" (Кольцово) получили трансгенные растения томатов, плоды которых потенциально могут лечить от СПИДА и гепатита. Однако до коммерческого использования эти разработки пока не доведены. Учитывая тот факт, что получение съедобных вакцин в настоящее время находится лишь на самом начальном этапе своего развития, не представляется возможным сравнивать риски их использования с рисками использования традиционных вакцин.

В.Г. Лебедев. Основным недостатком вакцин, синтезируемых в растениях и предназначенных для употребления в пищу (т.н. съедобные вакцины), является значительная зависимость их содержания от условий выращивания и хранения растений. В связи с инактивацией при прохождении через ЖКТ, для оральной иммунизации требуется в 100-1000 раз больше антигена, чем при внутривенном введении. В случае недостаточного содержания антигена иммунный ответ может не выработаться, и такая вакцинация окажется бесполезной - человек заболеет. Преимуществами съедобных вакцин является тепловая стабильность (не нужны холодильники для хранения), простой способ введения (не нужен обученный персонал) и более низкая стоимость. Они наиболее перспективны для стран с отсутствием развитой медицинской инфраструктуры, где эти достоинства перевешивают недостатки.

Правда ли, что ГМ-растения очень агрессивны и могут "забить" другие растения, даже сорняки? Насколько реальна опасность их неконтролируемого распространения на Земле и уничтожения многих других видов растений?

Андрей

В.В. Кузнецов. Скорее неправда, чем правда. Несмотря на то, что ГМ растения относят к инвазиям. Это означает, что они имеют некоторую склонность «к агрессии» по отношению к другим видам, однако угроза давления со стороны трансгенных сортов растений на другие виды не очень велика. Особую обеспокоенность у экологов вызывают т.н. суперсорняки. Под суперсорняками понимают сорные растения, которые приобретают гены устойчивости, например, к основным используемым на Западе гербицидам вследствие близкородственного переопыления с культурными сортами растений (или с другими сорными растениями) и приобретения резистентности к тем самым химикатам, которые используются для борьбы с сорняками. В печати иногда появляются сообщения о наличии такого рода растений в разных странах, выращивающих трансгенные сельскохозяйственные культуры, однако подобного рода статьи в рецензируемых научных журналах встречать до сих пор не удавалось.

А.С. Баранов. Если рассматривать трансгенные растения в плане их роли в экологических системах – то они являются агрессивными, способствующими нарушению целостности и скоадаптированности агроэкосистем. Это связано с тем, что большинство из них (практически 85%) созданы как пестицидоустойчивые, а остальные – как инсектицидоустойчивые. По мнению многих учёных, как у нас в стране, так и за её пределами, использование ГМ-растений может привести к следующим последствиям:

- Гибели почвообразующих микроорганизмов и беспозвоночных животных в результате оставления на полях фрагментов трансгенных растений несущих токсины.

- Потере разнообразия генофонда диких сородичей культурных растений в генетических центрах их происхождения вследствие переопыления их с родственными трансгенными растениями. Так, в Мексике, стране – центре происхождения, по меньшей мере, 59 сортов маиса, где сохранение исходных диких форм кукурузы является важнейшей задачей для всего мирового сообщества, в 2001 г. в аборигенном, диком виде кукурузы, был обнаружен фрагмент искусственной генетической вставки, вирусный промотор 35S, используемый при создания ГМ-растений. Загрязнение дикой формы, как выяснилось, произошло в результате транспортировки в страну трансгенной кукурузы из США. (Quist, D.; Chapela, I. Transgenic DNA Introgressed into Traditional Maize Landraces in Oaxaca, Mexico // Nature 414, 6863 (November 29, 2001)).

- Неконтролируемому переносу генетических конструкций, особенно определяющих различные типы устойчивости к пестицидам, вредителям и болезням растений вследствие переопыления с дикорастущими родственными и предковыми видами, в связи с чем происходит снижение биоразнообразия дикорастущих предковых форм культурных растений и формирование новых форм «суперсорняков». Примером такого «перепрофилирования» может служить ситуация в Канаде, где переопылившись с дикими близкородственными видами, распространился ГМ-рапс. Будучи устойчивым к действию гербицидов, он превратился в «суперсорняк». (Beckie, H.J.; Hall, L.M.; Warwick, S.I. Impact of herbicideHresistant crops as weeds in Canada, proceedings Brighton Crop Protection Council – Weeds. 2001. Р. 135H142).

- Существуют и риски отсроченного изменения свойств, которые проявляются через несколько поколений и связанны с адаптацией нового гена в геноме растения, и проявившееся как новое не предсказанное плейотропное свойство. Так у кукурузы, созданной устойчивой к засухе, после нескольких лет культивирования неожиданно проявился новый признак – растрескивание стебля, что привело к гибели всего урожая на полях. Непредсказуемые изменения нецелевых свойств и признаков модифицированных сортов, связанные с плейотропным действием введенного гена, снижают также устойчивость к патогенам при хранении и к критическим температурам при вегетации у сортов, устойчивых к насекомым-вредителям.

Из других примеров хотелось бы обратить внимание на культивирование трансгенного хлопка, приведшее к возникновению более серьёзных экологических проблем. Так в США сорняки, устойчивые к пестициду «Раундап», создали ряд серьёзных проблем для фермеров, выращивающих сою и хлопчатник. Чтобы бороться с сорняками на полях, фермеры вынуждены из года в год делать всё большие закупки этого химического реагента и использовать его всё в увеличивающихся дозах, тем самым увеличивая химическую нагрузку на агроэкосистему, или, в ряде случаев перейти на применение более токсичных пестицидов. Надо не забывать, что при этом варианте развития событий происходит накопление токсических веществ в зерне и плодах, что впоследствии приносит значительные проблемы для здоровья человека.

Как теперь становится очевидным, растения созданные как устойчивые к насекомым-вредителям не оправдали возлагаемые на них надежды. Через несколько лет массового использования данных сортов трансгенных растений их культивирование оказалось неэффективным и бессмысленным, поскольку появляются формы, устойчивые к трансгенным токсинам у насекомых-фитофагов и других вредителей. Так по данным американских, российских и китайских учёных, уже через несколько поколений появляются устойчивые формы к используемым трансгенным токсинам у колорадского жука, других насекомых-фитофагов.

Ещё одна проблема связана с заменой в экологической нише основного вредителя, против которого введён целевой токсин, на нецелевого. Колорадский жук, уничтоженный в результате выращивания ГМ картофеля, заменяется совкой, а в некоторых агроценозах – тлёй. Данные недавнего исследования Корнельского Университета (США) подтверждают факт финансовых потерь фермеров, выращивающих Bt-хлопчатник в Китае, из-за нашествия именно вторичных вредителей.

Сорта с внедренным геном устойчивости к вредителям могут оказаться опасными не только для самих вредителей, но и для других живых существ. (Аграрная Россия. Научно-производственный журнал. М.: Изд-во «Фолиум». 2005 №1). Божьи коровки, которые питались тлями, жившими на ГМ-картофеле, становились бесплодными.

Другая проблема – сокращение биологического разнообразия на полях выращивания трансгенных культур. Так в проведённых экспериментах в Англии было показано, что биологическое разнообразие на таких полях падает в 3 раза. Причём резкое его снижение характерно как для почвенных организмов, так и для насекомых, амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих.

В.Г. Лебедев Нет, это неправда. ГМ растения обладают 1-2 новыми признаками, представляющими ценность для человека при условии их возделывания в качестве монокультуры (например, устойчивость к гербицидам), но не повышающими их жизнеспособность в условиях дикой природы. Они, как и любые культурные растения, предназначенные для интенсивного земледелия, не способны конкурировать с другими видами без помощи человека и уж тем более уничтожать их каким-либо способом.

Уважаемые Господа!

Насколько предсказуемы результаты Ваших экспериментов с генными структурами? Есть ли реальная опасность получения методами «научного тыка» некого растительного либо животного монстра, способного уничтожить всё живое на этой планете? Хорошо ли Вы осознаёте отдалённые последствия массового употребления людьми и животными генно- модифицированных продуктов? Ощущаете ли Вы моральное право воздействовать на наследственный механизм и геном человека? Есть ли в Вашей научной деятельности какие либо ТАБУ, т.е. границы, которые нарушать никак нельзя?

Спасибо.

Игорь Евгеньевич

В.В. Кузнецов. Уважаемый Игорь Евгеньевич,

думаю, что в настоящее время отсутствует "реальная опасность получения методами «научного тыка» некого растительного либо животного монстра, способного уничтожить всё живое на этой планете". В то же самое время невозможно, к сожалению, предсказать отдаленные последствия массового и долговременного употребления населением многих стран ГМ продуктов питания. Причин несколько – несовершенство генноинженерных технологий получения ГМ растений, которые не позволяют предсказать возможные негативные изменения метаболизма растений в процессе трансформации, то есть самого переноса "чужеродного" гена, недостаточно надежные методы исследования биобезопасноти ГМ продуктов и, наконец, несоблюдение производителями и продавцами ГМО и ГМ продуктов питания требований законодательства в области биобезопасности продуктов питания. Так, для примера следует назвать кукурузу сорта MON863. На коммерческой основе эта кукуруза выращивается в США и Канаде с 2003 г. Её одобрили для импорта и использования в качестве продуктов питания в таких странах как Япония, Корея, Тайвань, Филиппины и Мексика. После длительных дебатов, в Европе кукуруза MON 863 получила одобрение Европейской Комиссии для использования в качестве корма для животных в 2005 г. и для людей в 2006 г. В России же трансгенная кукуруза MON863 была одобрена к использованию еще в 2003 году. Причем во всех этих странах, в том числе и в странах Евросоюза, должны были исследовать (и, наверное, исследовали) безопасность указанного сорта и полученных из него продуктов. Однако французские ученые лишь в 2007 году показали, что продукты, полученные из данного сорта кукурузы ТОКСИЧНЫ ДЛЯ ПЕЧЕНИ И ПОЧЕК животных, а, следовательно, с большой вероятностью, и для человека.

Другой пример непредсказуемости развития событий в процессе коммерческой эксплуатации ГМ растений касается кукурузы сорта StarLink®, скандал вокруг которой разгорелся в 2000-2001 гг. Этот сорт, трансформированный белком-токсином Bacillus thuringiensis Cry9C (этот токсин белковой природы уничтожает европейского кукурузного червя и представляет собой человеческий аллерген – он не переваривается, не разрушается при высокой температуре и приводит к развитию аллергической реакции вплоть до анафилактического шока), в 1998 г. был разрешен к использованию американским Агентством по охране окружающей среды с ограничениями, как кормовая культура. Однако в результате неконтролируемого переопыления с пищевыми сортами кукурузы, урожай от полученных гибридных растений был использован для получения пищевых продуктов. В 2000 г. фирма «Авентис» предоставила материалы, подтверждающие возможность использования сорта StarLink® в пищевых целях. Данные экспериментов по оценке токсичности и аллергенности модифицированного продукта всего на 10 (!) крысах, якобы свидетельствовали о его безопасности. В пользу своей точки зрения «Авентис» указывала на 30-летний опыт применения белка Cry9C в США в качестве инсектецида, и отсутствие в научной литературе данных по токсичному и аллергенному действию белка Cry9C. Тем не менее, существующие данные по аллергенности токсинов B. thuringiensis (1999) заставили провести дополнительные исследования аллергенности Cry–белков. В результате этих исследований были получены данные, свидетельствующие об аллергенности указанного сорта. Пример с сортом кукурузы StarLink® – не единственное подтверждение реальности таких рисков. В Мексике и Гватемале дикорастущие виды кукурузы содержат трансгенные вставками, за счет переопыления с возделываемыми культурными сортами.

В.Г. Лебедев. 1) Трансгенные сорта не получают методом «научного тыка», вставляя гены откуда попало куда попало и тут же засевая этим поля. Это весьма длительный и трудоемкий процесс, основные этапы которого следующие: поиск и клонирование нужных генов, встраивание генов в микроорганизмы и наработка белка с его последующим изучением, встраивание генов в модельные растения (табак, арабидопсис) и их изучение, перенос гена в сельскохозяйственные культуры и проведение многочисленных лабораторных, тепличных и полевых испытаний, причем в случае получения неудовлетворительных результатов этот процесс может быть прерван на любом этапе. На выведение одного трансгенного сорта уходит несколько лет и от десятков до сотен миллионов долларов, большая часть которых тратится на всевозможные проверки безопасности ГМ растения для человека и окружающей среды.

2) К сожалению, мне недостает воображения писателя-фантаста представить себе способ, с помощью которого один живой организм смог бы уничтожить все остальные и поэтому я не могу сказать, возможно ли такой способ реализовать с помощью методов генной инженерии.

3) Мне неизвестны научно обоснованные негативные последствия употребления в пищу ГМ продуктов, прошедших все необходимые проверки.

4) Если под воздействием на наследственность человека Вы понимаете возможность переноса в его геном ДНК из ГМО, то она ничем не отличается от любой другой ДНК, содержащейся в нашей пище, которая за сотни тысяч лет существования человека так и не перешла в наш геном.

5) Запретов на проведение каких-либо экспериментов нет. Ряд видов генно-инженерной деятельности подлежит лицензированию, существуют правила, регламентирующие проведение испытаний, хранение, утилизацию трансгенного материала и т.д.

Здравствуйте!

Очень много слышно о генетически-модифицированных растениях. А вот о ГМ-животных что-то особой информации я не припомню. Ведутся ли работы в этом направлении? Если да - то какие успехи, если нет - то в чем причина? Нет нужды, это сложнее, чем с растениями, социально-этические запреты или что-то другое?

Анатолий Терентьев, к.т.н.

В.В. Кузнецов. Уважаемый г-н А. Терентьев,

исследования проводятся, в том числе и в нашей стране. Имеются определенные достижения в этой области. Получено достаточно много ГМ животных. В отличие от растений, создавать трасгенных животных сложнее. В настоящее время мясо генетически модифицироваееых животных использовать в пищу запрещено. Надеюсь, что мои коллеги по интервью более подробно ответят на Ваш очень интересный вопрос.

А.С. Баранов. Да, такие работы ведутся как у нас в стране (академик РАСХН Л.К. Эрнст – на свиньях), так и в ближнем и дальнем зарубежье. Судя по публикациям, многое декларируется, но не всё получается, видимо именно поэтому в прессе мало публикаций.

Так, под руководством академика РАСХН Л.К. Эрнста получены свиньи с интегрированным геном рилизинг-фактором гормона роста. По утверждению создателей, продукция, получаемая от этих экспериментальных животных, менее жирная, высококачественная и безопасная, что подтверждается исследованиями Института питания РАМН. Надо подчеркнуть, что все трансгенные организмы, будь то растения или животные, должны пройти длительные испытания на их биологическую безопасность и только после этого их могут разрешить к культивированию. В настоящее же время на территории Российской Федерации запрещено коммерческое выращивание и использование в промышленных масштабах трансгенных растений и животных.