Доброе Мировое Зло (Миф)

Животные, которых вы никогда больше не увидите...

С выходом на арену эволюции суперхищника под названием человек разумный (Homo sapiens) фауне позднего кайнозоя пришлось изрядно поредеть, чтобы бескрайние просторы всех пригодных для жизни материков и островов могли быть заселены миллионами и миллиардами особей всего одного, но самого прогрессивного вида.

Печально - человечество не сумело сохранить эти вымершие, по его вине, виды.

Мамонт (Mammuthus primegenius)

Вымер около 10 тыс. лет назад во время последнего ледникового периода. По мнению многих учёных, существенную или даже решающую роль в этом вымирании сыграли охотники верхнего палеолита. В середине 1990-х годов в журнале «Nature» можно было прочесть о сделанном на острове Врангеля потрясающем открытии. Сотрудник заповедника Сергей Вартанян обнаружил на острове останки мамонтов, возраст которых был определён от 7 до 3,5 тысяч (!) лет. Впоследствии обнаружилось, что эти останки принадлежат особому сравнительно мелкому подвиду, который населял остров Врангеля во времена, когда уже давно стояли египетские пирамиды, и который исчез только в царствование Тутанхамона и расцвета микенской цивилизации.

читать дальше

Пещерный медведь (Ursus spelaeus)

Исчез пещерный медведь порядка 10 тыс. лет назад, а возможно, немного позже. Наиболее вероятная причина его вымирания такова: вслед за окончанием последнего ледникового периода лесостепная зона быстро покрылась густыми лесами, лишив медведя привычной среды обитания; особи же, выбравшие себе в качестве убежищ пещеры, были перебиты людьми. Помимо этого велась охота последних на устрашающих, но не слишком опасных гигантов: мясо и теплая медвежья шубка - неплохие трофеи.

Европейский лев (Panthera leo europaea)

Европейский лев - был современником древних Греков и Римлян. Ареал обитания единственного крупного представителя кошачих на европейском континенте распространялся по всему югу, вдоль берегов средиземного моря и встречался на территории современных Балкан, Италии, Франции, Испании и Португалии. У греков, римлян и македонцев лев был популярным объектом охоты и часто участвовал в римских гладиаторских боях, в качестве заведомой жертвы.

Уже к началу первого тысячелетия Европейские львы были практически истреблены. Последний из Европейских львов был убит в Греции около 100 г. н.э.

Моа (Megalapteryx didinus)

Более 10 видов крупных, похожих на страуса нелетающих птиц, обитавших на обоих островах новой Зеландии. Некоторые из них были размером не крупнее современного эму, однако представители рода Dinornis (D. robustus и D. novaezelandiae) достигали роста 3,6 м и массы в четверть тонны. В уникальной природе Новой Зеландии, не знавшей млекопитающих (кроме трех видов летучих мышей, один из которых вымер в 1965 г.), моа занимали экологическую нишу крупных копытных.

Численность моа начала неуклонно снижаться аккурат после прибытия на остров первых поселенцев - полинезийцев, давших начало племени маори. Люди активно охотились на этих не слишком быстрых и глупых птиц, и в итоге последние представители семейства (вид Megalapteryx didinus) вымерли примерно к 16-18 вв. н.э.

Хааста (Harpagornis moorei)

Орел Хааста - самый крупный орел из когда-либо существовавших, верховный хищник птичьего рая на Земле - Новой Зеландии времен позднего плейстоцена. Размах его крыльев был около 3-х метров, масса - до 15 кг. Охотился гигантский орел на крупных, нелетающих моа; и вымер он вместе с ними - примерно к 1500 году н.э., оставшись без своей привычной пищи и преследуемый маори как потенциально опасный для человека.

Кроме орла Хааста в Новой Зеландии встречался также гигантский лунь (Circus eylesi) размером с небольшого орла. Исследователь Чарльз Дуглас в 1870-х гг. подстрелил двух очень крупных, не характерных для фауны Новой Зеландии хищных птиц. Предположительно это и были последние особи луня Эйлеса: вероятность того, что до конца XIX века мог дожить орел Хааста, питавшийся соответствующей ему размерами добычей, близка к нулю.

Эпиорнисы (Aepyornis)

Эпиорнисы - мадагаскарские аналоги моа. Около десятка видов огромных нелетающих птиц, самые крупные из которых были свыше 3 м ростом и 500 кг весом (рекорд среди птиц вообще!). Яйцо эпиорниса было длиной до 35 см, а объем его - как 160 куриных.

До заселения Мадагаскара людьми у эпиорнисов не было серьезных врагов - пожалуй, за исключением крокодилов. Примерно к XVI веку "слоновые птицы" повторили судьбу новозеландских бескилевых гигантов: он них остались лишь кости, осколки огромных яиц да народные сказания.

Тур, или первобытный бык (Aurochs)

Тур — животное отряда парнокопытных, семейства полорогих, рода коров. Обитал Тур на территории России, Польши и Пруссии, первоначально был распространён ещё шире. Из-за мяса и шкуры на Тура активно охотились. Последнее стадо оставалось в Мазовецких лесах (Польша). В 1627 году в лесу близ Якторова погибла последняя самка тура. Тур представлял собой большого, массивного, кряжистого быка, но был несколько выше в холке. Сохранились картины с его изображением и скелеты. Тур — предок европейских домашних коров.

Участь тура едва не постигла зубра и бизона, но буквально в последний момент эти два вида были спасены.

Дронт (Dodo)

Дронт, или додо, - нелетающая птица, имевшая огромный клюв. Предполагается, что взрослая птица весила 20-25 кг (для сравнения: масса индюка - 12-16 кг), в высоту достигала метра. Обитала на острове Маврикий. Европейские колонисты истребляли её из-за вкусного мяса, а свиньи, кошки и непонятно зачем привезённые обезьяны, разоряли гнёзда дронтов, располагавшиеся на земле. В 1680 году была убита последняя птица. По легенде, её ещё птенцом обнаружила девочка, дочь колониста, и тайно выходила. «Добрые» родители, случайно узнав о питомце дочери, посчитали такое отношение к птице странным, и, несмотря на протесты девочки, убили последнего дронта. Всё, что осталось от додо — это описания, изображения и несколько скелетов, один из которых можно увидеть в Дарвиновском музее в Москве.

Дронт стал символом уничтожения видов в результате неосторожного или варварского вторжения извне в сложившуюся экосистему. Джерсийский трест охраны диких животных, основанный знаменитым натуралистом Джеральдом Дарреллом и концентрирующийся на спасении вымирающих видов, даже избрал дронта своей эмблемой.

Морская корова Стеллера (Steller’s Sea Cow)

Малоподвижное беззубое темно-бурое животное длиной до 10 метров с раздвоенным хвостом обитало в мелких бухтах, практически не умело нырять, питалось водорослями. Открыта в 1741 году Георгом Стеллером.

Животное совершенно не боялось людей и безжалостно истреблялось. В основном люди использовали подкожный жир и мясо морских коров. К 1768 году Стеллерова корова была полностью истреблена.

Стеллерова корова установила печальный рекорд человеческой безрассудности - от открытия вида до истребления прошло чуть более четверти века. Георг Стеллер остался единственным натуралистом, кто видел этих животных живыми и оставил истории подробное описание вида. Из недостоверных источников сообщалось, что в 1970-х годах Стеллерову корову видели у берегов Камчатки.

Скелет морской коровы можно увидеть в зоологическом музее МГУ.

Бескрылая гагарка (Great Auk)

Эта удивительная птица была истреблена в середине XIX века. Из-за слабого развития крыльев она не могла летать, по суше ходила с трудом, но зато великолепно плавала и ныряла. Ещё в XVI веке исландцы добывали их яйца целыми лодками, их убивали ради мяса и знаменитого пуха, позже, когда гагарки стали редкостью, для продажи коллекционерам. Но в 1844 году были убиты две последние птицы, и с тех пор сообщений об этих птицах не поступало.

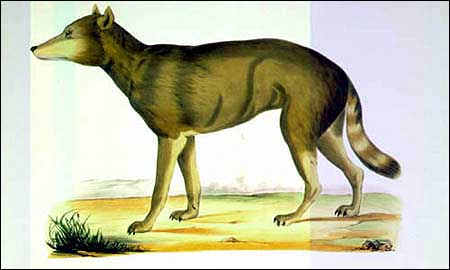

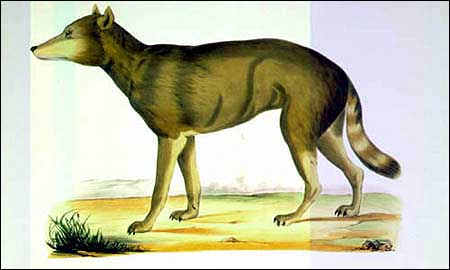

Фолклендская лисица, или фолклендский волк (Dusicyon australis или Canis antarcticus)

Фолклендская лисица имела высоту в холке 60 см, рыжевато-коричневый мех, чёрные уши, белый кончик хвоста и светлое брюхо. Череп у нее был широкий, уши маленькие. Умела лаять, как собака. Питалась она, предположительно, гнездящимися на земле птицами (пингвинами и гусями), насекомыми и личинками, а также растениями и падалью, выброшенной морем. Поскольку она была единственным наземным хищником на островах, с добычей пищи у неё, вероятно, не возникало трудностей.

Этот вид был открыт английским капитаном Джоном Стронгом в 1692; официально был описан в 1792. В 1833, когда Чарльз Дарвин посетил Фолклендские острова, Canis antarcticus (как тогда называли фолклендскую лисицу) был здесь довольно обычен, однако уже тогда Дарвин предсказал исчезновение вида, численность которого неуклонно сокращалась из-за бесконтрольного отстрела трапперами. Густой пушистый мех этой лисицы пользовался большим спросом. С 1860-х, когда на острова прибыли шотландские колонисты, лисиц стали массово отстреливать и травить ядами, как угрозу для овечьих стад. Отсутствие на островах лесов и доверчивость этого хищника, у которого не было природных врагов, быстро привели к его уничтожению. Последняя фолклендская лисица была убита в 1876 на Западном Фолкленде. Все, что осталось от неё на данный момент, — это 11 образцов в музеях Лондона, Стокгольма, Брюсселя и Лейдена.

Квагга (Quagga)

Квагга, обитавшая на юге Африки, была удивительным парнокопытным. Спереди она имела полосатую расцветку, как у зебры, сзади — гнедой окрас лошади. Буры истребляли кваггу ради её прочной шкуры. Квагга — едва ли не единственное из вымерших животных, представители которого были приручены человеком и использовались для... охраны стад! Квагги много раньше домашних овец, коров, кур замечали приближение хищников, и предупреждали владельцев громким криком «куаха», от которого получили своё название. Увы, охота пересилила.

Последняя дикая особь погибла в 1878 году, а в амстердамском зоопарке квагга просуществовала до 1883 года.

Японский хондосский волк (Canis lupus hodophilax)

Второй подвид, обитавший на этих островах, называется японским волком (Canis lupus hattai). Оба подвида считаются вымершими.

Японский хондосский волк обитал на островах Хонсю, Сикоку и Кюсю Японского архипелага. Представлял собой очень небольшой подвид. Полагается, что подвид вымер из-за бешенства, которое было впервые зафиксировано на Кюсю и Сикоку в 1732 г., и из-за истребления людьми. Последний известный представитель подвида умер в 1905 году в префектуре Нара.

Из-за своего маленького размера (японский хондосский волк является самым маленьким из известных подвидов волков) выделение его в отдельный подвид оспаривается.

На данный момент известно о существовании восьми шкур и пяти чучел японского хондосского волка. Одно чучело находится в Нидерландах, три в Японии, а волк, пойманный в 1905 году, хранится в Британском музее.

Баклан Стеллера (очковый баклан, Phalacrocorax perspicillatus)

Баклан Стеллера — птица отряда ржанкообразных, семейства чайковые, род бакланы. Баклан был более 70 см в высоту, не умел летать и двигался, как пингвин. Мясо стеллерова баклана не уступало мясу морской коровы. Поскольку бакланы не умели летать, и могли спастись от опасности только в воде, команды проходящих судов легко ловили их, живыми набивали трюмы кораблей и везли на продажу. По дороге часть птиц гибла, часть употреблялась в пищу самой командой, и только 200 птиц из тысячи продавались. Последнюю пару бакланов видели в 1912 году.

Тарпан (Equus caballus gmelini, Equus ferus ferus)

Тарпан — вымерший предок современной лошади, являющийся подвидом лошади Пржевальского, ещё в XVIII—XIX веках был широко распространён в степях Европейской части России, ряда стран Европы и на территории Западного Казахстана.

Сущестовало два подвида тарпанов: лесной и степной. Лесной тарпан обитал в лесостепях, а степной - в степях Европы.

Животные имели длинную густую шерсть серого («мышастого») цвета с широкой тёмный полосой вдоль спины. Ноги, грива и хвост — тёмные. Густая шерсть позволяла тарпанам переживать холодные зимы. Крепкие копыта не требовали подков. Высота в холке достигала 136 см у степных тарпанов, лесной подвид был несколько меньше.

В 1918 году в имении близ Миргорода в Полтавской губернии умер последний (степной) тарпан. Ныне череп этого тарпана хранится в Зоологическом музее МГУ, а скелет — в Зоологическом институте Академии наук Санкт-Петербурга.

Люди истребляли тарпанов также за их необычайно вкусное мясо. Главными конеедами оказались католические монахи. Они так преуспели в чревоугодии, что Папа Григорий III вынужден был решительно пресечь сие безобразие. «Ты позволил некоторым есть мясо диких лошадей, а большинству и мясо от домашних, — писал он настоятелю одного из монастырей. — Отныне же, святейший брат, отнюдь не дозволяй этого». Однако запущенную мясорубку не удалось остановить ни тогда, ни позднее...

Тарпан на языке тюркских народов означает «нестись вскачь во весь опор, лететь вперед». Один из очевидцев охоты на тарпанов пишет: «Охотились на них зимой в глубоком снегу следующим образом: как скоро завидят в окрестностях табуны диких лошадей, садятся верхом на самых лучших и быстрых скакунов и стараются издали окружить тарпанов. Когда это удаётся, охотники скачут прямо на них. Те бросаются бежать. Верховые долго их преследуют, и, наконец, маленькие жеребята устают бежать по снегу. Но старые тарпаны скачут так быстро, что всегда спасаются».

Тасманский волк (Thylacine)

Сумчатый волк (тилацин) был одним из самых крупных хищных сумчатых. В длину тилацин достигал 100-130 см, вместе с хвостом 150-180 см; высота в плечах - 60 см, вес - 20-25 кг. Удлиненная пасть могла открываться очень широко, на 120 градусов: когда животное зевало, его челюсти образовывали почти прямую линию.

Последний дикий тилацин был убит 13 мая 1930 года, а в 1936 году в частном зоопарке в Хобарте умер от старости последний тилацин, содержавшийся в неволе. Сумчатый волк, возможно, выжил в глухих лесах Тасмании. Время от времени появляются сообщения об обнаружении этого вида. В марте 2005 года австралийский журнал The Bulletin предложил $1,25 млн. награды тому, кто поймает живого тилацина, однако ни одна особь не была поймана или хотя бы сфотографирована.

Туранский тигр (Caspian tiger)

Этот подвид отличался ярко-рыжим окрасом шерсти, а также длиной полос - они более длинные и имеют коричневатый оттенок. Зимой мех у этого подвида становился более густым и пушистым, особенно на подбрюшье, появлялись зимой и пышные бакенбарды. Последний раз туранского тигра видели в 1968 году.

С выходом на арену эволюции суперхищника под названием человек разумный (Homo sapiens) фауне позднего кайнозоя пришлось изрядно поредеть, чтобы бескрайние просторы всех пригодных для жизни материков и островов могли быть заселены миллионами и миллиардами особей всего одного, но самого прогрессивного вида.

Печально - человечество не сумело сохранить эти вымершие, по его вине, виды.

Мамонт (Mammuthus primegenius)

Вымер около 10 тыс. лет назад во время последнего ледникового периода. По мнению многих учёных, существенную или даже решающую роль в этом вымирании сыграли охотники верхнего палеолита. В середине 1990-х годов в журнале «Nature» можно было прочесть о сделанном на острове Врангеля потрясающем открытии. Сотрудник заповедника Сергей Вартанян обнаружил на острове останки мамонтов, возраст которых был определён от 7 до 3,5 тысяч (!) лет. Впоследствии обнаружилось, что эти останки принадлежат особому сравнительно мелкому подвиду, который населял остров Врангеля во времена, когда уже давно стояли египетские пирамиды, и который исчез только в царствование Тутанхамона и расцвета микенской цивилизации.

читать дальше

Пещерный медведь (Ursus spelaeus)

Исчез пещерный медведь порядка 10 тыс. лет назад, а возможно, немного позже. Наиболее вероятная причина его вымирания такова: вслед за окончанием последнего ледникового периода лесостепная зона быстро покрылась густыми лесами, лишив медведя привычной среды обитания; особи же, выбравшие себе в качестве убежищ пещеры, были перебиты людьми. Помимо этого велась охота последних на устрашающих, но не слишком опасных гигантов: мясо и теплая медвежья шубка - неплохие трофеи.

Европейский лев (Panthera leo europaea)

Европейский лев - был современником древних Греков и Римлян. Ареал обитания единственного крупного представителя кошачих на европейском континенте распространялся по всему югу, вдоль берегов средиземного моря и встречался на территории современных Балкан, Италии, Франции, Испании и Португалии. У греков, римлян и македонцев лев был популярным объектом охоты и часто участвовал в римских гладиаторских боях, в качестве заведомой жертвы.

Уже к началу первого тысячелетия Европейские львы были практически истреблены. Последний из Европейских львов был убит в Греции около 100 г. н.э.

Моа (Megalapteryx didinus)

Более 10 видов крупных, похожих на страуса нелетающих птиц, обитавших на обоих островах новой Зеландии. Некоторые из них были размером не крупнее современного эму, однако представители рода Dinornis (D. robustus и D. novaezelandiae) достигали роста 3,6 м и массы в четверть тонны. В уникальной природе Новой Зеландии, не знавшей млекопитающих (кроме трех видов летучих мышей, один из которых вымер в 1965 г.), моа занимали экологическую нишу крупных копытных.

Численность моа начала неуклонно снижаться аккурат после прибытия на остров первых поселенцев - полинезийцев, давших начало племени маори. Люди активно охотились на этих не слишком быстрых и глупых птиц, и в итоге последние представители семейства (вид Megalapteryx didinus) вымерли примерно к 16-18 вв. н.э.

Хааста (Harpagornis moorei)

Орел Хааста - самый крупный орел из когда-либо существовавших, верховный хищник птичьего рая на Земле - Новой Зеландии времен позднего плейстоцена. Размах его крыльев был около 3-х метров, масса - до 15 кг. Охотился гигантский орел на крупных, нелетающих моа; и вымер он вместе с ними - примерно к 1500 году н.э., оставшись без своей привычной пищи и преследуемый маори как потенциально опасный для человека.

Кроме орла Хааста в Новой Зеландии встречался также гигантский лунь (Circus eylesi) размером с небольшого орла. Исследователь Чарльз Дуглас в 1870-х гг. подстрелил двух очень крупных, не характерных для фауны Новой Зеландии хищных птиц. Предположительно это и были последние особи луня Эйлеса: вероятность того, что до конца XIX века мог дожить орел Хааста, питавшийся соответствующей ему размерами добычей, близка к нулю.

Эпиорнисы (Aepyornis)

Эпиорнисы - мадагаскарские аналоги моа. Около десятка видов огромных нелетающих птиц, самые крупные из которых были свыше 3 м ростом и 500 кг весом (рекорд среди птиц вообще!). Яйцо эпиорниса было длиной до 35 см, а объем его - как 160 куриных.

До заселения Мадагаскара людьми у эпиорнисов не было серьезных врагов - пожалуй, за исключением крокодилов. Примерно к XVI веку "слоновые птицы" повторили судьбу новозеландских бескилевых гигантов: он них остались лишь кости, осколки огромных яиц да народные сказания.

Тур, или первобытный бык (Aurochs)

Тур — животное отряда парнокопытных, семейства полорогих, рода коров. Обитал Тур на территории России, Польши и Пруссии, первоначально был распространён ещё шире. Из-за мяса и шкуры на Тура активно охотились. Последнее стадо оставалось в Мазовецких лесах (Польша). В 1627 году в лесу близ Якторова погибла последняя самка тура. Тур представлял собой большого, массивного, кряжистого быка, но был несколько выше в холке. Сохранились картины с его изображением и скелеты. Тур — предок европейских домашних коров.

Участь тура едва не постигла зубра и бизона, но буквально в последний момент эти два вида были спасены.

Дронт (Dodo)

Дронт, или додо, - нелетающая птица, имевшая огромный клюв. Предполагается, что взрослая птица весила 20-25 кг (для сравнения: масса индюка - 12-16 кг), в высоту достигала метра. Обитала на острове Маврикий. Европейские колонисты истребляли её из-за вкусного мяса, а свиньи, кошки и непонятно зачем привезённые обезьяны, разоряли гнёзда дронтов, располагавшиеся на земле. В 1680 году была убита последняя птица. По легенде, её ещё птенцом обнаружила девочка, дочь колониста, и тайно выходила. «Добрые» родители, случайно узнав о питомце дочери, посчитали такое отношение к птице странным, и, несмотря на протесты девочки, убили последнего дронта. Всё, что осталось от додо — это описания, изображения и несколько скелетов, один из которых можно увидеть в Дарвиновском музее в Москве.

Дронт стал символом уничтожения видов в результате неосторожного или варварского вторжения извне в сложившуюся экосистему. Джерсийский трест охраны диких животных, основанный знаменитым натуралистом Джеральдом Дарреллом и концентрирующийся на спасении вымирающих видов, даже избрал дронта своей эмблемой.

Морская корова Стеллера (Steller’s Sea Cow)

Малоподвижное беззубое темно-бурое животное длиной до 10 метров с раздвоенным хвостом обитало в мелких бухтах, практически не умело нырять, питалось водорослями. Открыта в 1741 году Георгом Стеллером.

Животное совершенно не боялось людей и безжалостно истреблялось. В основном люди использовали подкожный жир и мясо морских коров. К 1768 году Стеллерова корова была полностью истреблена.

Стеллерова корова установила печальный рекорд человеческой безрассудности - от открытия вида до истребления прошло чуть более четверти века. Георг Стеллер остался единственным натуралистом, кто видел этих животных живыми и оставил истории подробное описание вида. Из недостоверных источников сообщалось, что в 1970-х годах Стеллерову корову видели у берегов Камчатки.

Скелет морской коровы можно увидеть в зоологическом музее МГУ.

Бескрылая гагарка (Great Auk)

Эта удивительная птица была истреблена в середине XIX века. Из-за слабого развития крыльев она не могла летать, по суше ходила с трудом, но зато великолепно плавала и ныряла. Ещё в XVI веке исландцы добывали их яйца целыми лодками, их убивали ради мяса и знаменитого пуха, позже, когда гагарки стали редкостью, для продажи коллекционерам. Но в 1844 году были убиты две последние птицы, и с тех пор сообщений об этих птицах не поступало.

Фолклендская лисица, или фолклендский волк (Dusicyon australis или Canis antarcticus)

Фолклендская лисица имела высоту в холке 60 см, рыжевато-коричневый мех, чёрные уши, белый кончик хвоста и светлое брюхо. Череп у нее был широкий, уши маленькие. Умела лаять, как собака. Питалась она, предположительно, гнездящимися на земле птицами (пингвинами и гусями), насекомыми и личинками, а также растениями и падалью, выброшенной морем. Поскольку она была единственным наземным хищником на островах, с добычей пищи у неё, вероятно, не возникало трудностей.

Этот вид был открыт английским капитаном Джоном Стронгом в 1692; официально был описан в 1792. В 1833, когда Чарльз Дарвин посетил Фолклендские острова, Canis antarcticus (как тогда называли фолклендскую лисицу) был здесь довольно обычен, однако уже тогда Дарвин предсказал исчезновение вида, численность которого неуклонно сокращалась из-за бесконтрольного отстрела трапперами. Густой пушистый мех этой лисицы пользовался большим спросом. С 1860-х, когда на острова прибыли шотландские колонисты, лисиц стали массово отстреливать и травить ядами, как угрозу для овечьих стад. Отсутствие на островах лесов и доверчивость этого хищника, у которого не было природных врагов, быстро привели к его уничтожению. Последняя фолклендская лисица была убита в 1876 на Западном Фолкленде. Все, что осталось от неё на данный момент, — это 11 образцов в музеях Лондона, Стокгольма, Брюсселя и Лейдена.

Квагга (Quagga)

Квагга, обитавшая на юге Африки, была удивительным парнокопытным. Спереди она имела полосатую расцветку, как у зебры, сзади — гнедой окрас лошади. Буры истребляли кваггу ради её прочной шкуры. Квагга — едва ли не единственное из вымерших животных, представители которого были приручены человеком и использовались для... охраны стад! Квагги много раньше домашних овец, коров, кур замечали приближение хищников, и предупреждали владельцев громким криком «куаха», от которого получили своё название. Увы, охота пересилила.

Последняя дикая особь погибла в 1878 году, а в амстердамском зоопарке квагга просуществовала до 1883 года.

Японский хондосский волк (Canis lupus hodophilax)

Второй подвид, обитавший на этих островах, называется японским волком (Canis lupus hattai). Оба подвида считаются вымершими.

Японский хондосский волк обитал на островах Хонсю, Сикоку и Кюсю Японского архипелага. Представлял собой очень небольшой подвид. Полагается, что подвид вымер из-за бешенства, которое было впервые зафиксировано на Кюсю и Сикоку в 1732 г., и из-за истребления людьми. Последний известный представитель подвида умер в 1905 году в префектуре Нара.

Из-за своего маленького размера (японский хондосский волк является самым маленьким из известных подвидов волков) выделение его в отдельный подвид оспаривается.

На данный момент известно о существовании восьми шкур и пяти чучел японского хондосского волка. Одно чучело находится в Нидерландах, три в Японии, а волк, пойманный в 1905 году, хранится в Британском музее.

Баклан Стеллера (очковый баклан, Phalacrocorax perspicillatus)

Баклан Стеллера — птица отряда ржанкообразных, семейства чайковые, род бакланы. Баклан был более 70 см в высоту, не умел летать и двигался, как пингвин. Мясо стеллерова баклана не уступало мясу морской коровы. Поскольку бакланы не умели летать, и могли спастись от опасности только в воде, команды проходящих судов легко ловили их, живыми набивали трюмы кораблей и везли на продажу. По дороге часть птиц гибла, часть употреблялась в пищу самой командой, и только 200 птиц из тысячи продавались. Последнюю пару бакланов видели в 1912 году.

Тарпан (Equus caballus gmelini, Equus ferus ferus)

Тарпан — вымерший предок современной лошади, являющийся подвидом лошади Пржевальского, ещё в XVIII—XIX веках был широко распространён в степях Европейской части России, ряда стран Европы и на территории Западного Казахстана.

Сущестовало два подвида тарпанов: лесной и степной. Лесной тарпан обитал в лесостепях, а степной - в степях Европы.

Животные имели длинную густую шерсть серого («мышастого») цвета с широкой тёмный полосой вдоль спины. Ноги, грива и хвост — тёмные. Густая шерсть позволяла тарпанам переживать холодные зимы. Крепкие копыта не требовали подков. Высота в холке достигала 136 см у степных тарпанов, лесной подвид был несколько меньше.

В 1918 году в имении близ Миргорода в Полтавской губернии умер последний (степной) тарпан. Ныне череп этого тарпана хранится в Зоологическом музее МГУ, а скелет — в Зоологическом институте Академии наук Санкт-Петербурга.

Люди истребляли тарпанов также за их необычайно вкусное мясо. Главными конеедами оказались католические монахи. Они так преуспели в чревоугодии, что Папа Григорий III вынужден был решительно пресечь сие безобразие. «Ты позволил некоторым есть мясо диких лошадей, а большинству и мясо от домашних, — писал он настоятелю одного из монастырей. — Отныне же, святейший брат, отнюдь не дозволяй этого». Однако запущенную мясорубку не удалось остановить ни тогда, ни позднее...

Тарпан на языке тюркских народов означает «нестись вскачь во весь опор, лететь вперед». Один из очевидцев охоты на тарпанов пишет: «Охотились на них зимой в глубоком снегу следующим образом: как скоро завидят в окрестностях табуны диких лошадей, садятся верхом на самых лучших и быстрых скакунов и стараются издали окружить тарпанов. Когда это удаётся, охотники скачут прямо на них. Те бросаются бежать. Верховые долго их преследуют, и, наконец, маленькие жеребята устают бежать по снегу. Но старые тарпаны скачут так быстро, что всегда спасаются».

Тасманский волк (Thylacine)

Сумчатый волк (тилацин) был одним из самых крупных хищных сумчатых. В длину тилацин достигал 100-130 см, вместе с хвостом 150-180 см; высота в плечах - 60 см, вес - 20-25 кг. Удлиненная пасть могла открываться очень широко, на 120 градусов: когда животное зевало, его челюсти образовывали почти прямую линию.

Последний дикий тилацин был убит 13 мая 1930 года, а в 1936 году в частном зоопарке в Хобарте умер от старости последний тилацин, содержавшийся в неволе. Сумчатый волк, возможно, выжил в глухих лесах Тасмании. Время от времени появляются сообщения об обнаружении этого вида. В марте 2005 года австралийский журнал The Bulletin предложил $1,25 млн. награды тому, кто поймает живого тилацина, однако ни одна особь не была поймана или хотя бы сфотографирована.

Туранский тигр (Caspian tiger)

Этот подвид отличался ярко-рыжим окрасом шерсти, а также длиной полос - они более длинные и имеют коричневатый оттенок. Зимой мех у этого подвида становился более густым и пушистым, особенно на подбрюшье, появлялись зимой и пышные бакенбарды. Последний раз туранского тигра видели в 1968 году.

-

-

26.03.2009 в 16:52-

-

14.05.2009 в 18:06-

-

15.05.2009 в 19:20А что вы понимаете под "природными аномалиями" ?

-

-

16.05.2009 в 22:41-

-

01.09.2009 в 13:59-

-

05.09.2009 в 14:39-

-

13.11.2009 в 22:19-

-

29.11.2009 в 00:08-

-

03.01.2010 в 16:09-

-

03.01.2010 в 16:17Разве это не хищничество?????????

-

-

03.01.2010 в 23:02-

-

05.03.2010 в 16:31-

-

14.04.2010 в 17:55-

-

22.04.2010 в 20:43-

-

11.05.2010 в 18:49-

-

13.05.2010 в 21:29-

-

18.05.2010 в 21:15-

-

18.05.2010 в 21:16-

-

21.05.2010 в 19:23-

-

27.08.2010 в 17:45Нужна ищё инфа про вымерших ЖИВОТНЫХ!

БЫСТРО!!!

ВСе кто "онлайн"

выкладывайте!

-

-

29.08.2010 в 00:26Все-таки это принципиально различные явления, и плейстоценовую фауну, ставшую жертвой обстоятельств равнять с бездумным истреблением врядли стоит.

-

-

07.09.2010 в 17:27-

-

07.09.2010 в 18:53-

-

04.10.2010 в 16:36-

-

04.10.2010 в 16:36-

-

21.10.2010 в 11:17-

-

21.10.2010 в 13:13и отслеживать сохранность редких видов ВНЕЗАПНО!!!11 МСОП

Впрочем, этого зачастую мало.