Доброе Мировое Зло (Миф)

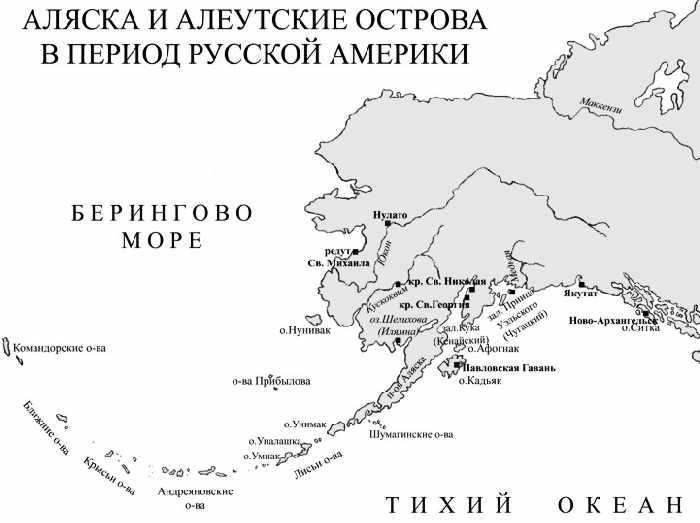

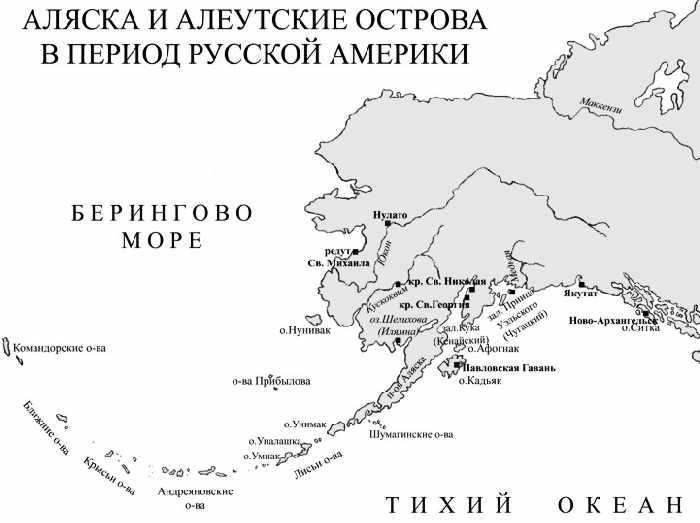

Русские селения на Аляске:

Расшифровка карты1. Селение Порт Чичагов на о. Атту.

2. Селение Атхинское (год основания 1795) на о. Атха – центр Атхинского отдела Русской Америки.

3. Селение Гаванское, позднее Доброго Согласия, Иллюлюк, Уналашка (1800) – центр Уналашкинского отдела РА.

4. Крепость Трехсвятительская (1784) на о. Кадьяк.

5. Павловская гавань (1792) на о. Кадьяк – центр Кадьякского отдела РА.

6. Николаевский редут (1786) в заливе Кука.

7. Воскресенская гавань (1793) на Кенайском п-ве, ныне г. Сьюард, названный в честь государственного секретаря США, обеспечивавшего покупку Аляски в 1867г.

8. Крепость Константина и Елены, позднее Константиновский редут (1793) на о.Нучек.

9. Крепость Якутат и селение Славороссия, позднее Новороссийск (1796).

10. Крепость Св. Архистратига Михаила, позднее Михайловская крепость (1799).

11. Ново-Архангельск (1804) – административный центр Русской Америки и Ситхинского отдела на о. Ситха (позднее о. Баранова).

12. Озерский редут (1810) на о. Ситха.

13. Дионисьевский редут (1819) на о. Врангеля.

14. Ново-Александровский редут (1819) в Бристольском заливе.

15. Нушагакская одиночка (1835).

16. Колмаковский редут (1841) на р.Кускоквим.

17. Михайловский редут (1833) в зал. Нортон.

18. Поселение Нулато (1839) на р. Юкон.

19, 20. Промысловые селения на о-вах Св. Павла и Св. Георгия. Кроме того, в РА входили Форт Росс (1812) – центр Российского отдела РА (недалеко от Сан-Франциско) – и Курильский отдел с центром на о. Уруп. Сведения взяты из книги А. В. Гринева «Индейцы тлинкиты в период Русской Америки. 1741—1867». Новосибирск, Наука, 1991 г.

Русские в Америке (Аляска и Калифорния)

Русские в Америке (Аляска и Калифорния)

Иван Федоров и Михаил Гвоздев на боте "Св. Гавриил" 21 августа 1732 года подошли к северо-западной оконечности Северной Америки - мысу Принца Уэльского на полуострове Сьюард, образующем выступ другого полуострова, ставшего потом известным под эскимосским именем Аляска.

За последовавшие тридцать лет русскими промышленниками была открыта вся Алеутская гряда, островной мост, протянувшийся от Камчатки к Америке. Естественно, эта гряда вывела к Аляске, и летом 1760 года промышленник и мореход Гавриил Пушкарев ступил на эту землю, которую он принял за остров, назвав его в своем донесении "Алякса". Он перезимовал на юго-западном берегу, и стал первым русским поселенцем на американской Аляске.

Русская колонизация Аляски началась через двадцать с лишним лет, когда купец Григорий Иванович Шелехов из курского городка Рыльска организовал промысел на Алеутских островах. Он составил описание всей Курильской островной гряды и попытался завязать торговые отношения с Японией. В 1784 году он основал поселение на острове Кадьяк, расположенном в заливе Аляска, в непосредственной близости от побережья полуострова. Вслед за тем им было основано еще несколько поселений на северо-западном побережье Аляскинского залива. Отряд Шелехова из 173 человек обследовал этот берег, а также соседние заливы Кука и Принс-Вильям.

Следуя на восток от залива Принс-Вильям, другой отряд - передов-] шика (так назывался предводитель артели) Леонтия Нагаева летом 1785 гс вышел к широкой бухте, усеянной крохотными островками. В нее впада река, образующая дельту. Нагаев поднялся вверх по реке и встретил ",м эскимосов, сообщивших ему некоторые сведения об известной им терри-Ц тории. Через девять лет река была вторично открыта мореходом Егоро",ч Пуртовым и, поскольку на ее берегах русские нашли месторождение меди"' назвали ее Медной (по-английски - Коппер). Эта река берет начало BJ горах Врангеля и течет на расстояние почти полтысячи километров. И сей- o час на ней добывается медная руда, обнаруженная русскими первопроходцами Аляски более двух столетий назад.

В 1798 году Григорий Шелехов, уже издавший в Петербурге книгу о своем "первом странствии из Охотска по Восточному океану к американским берегам...", основал Российско-Американскую компанию с центром на острове Кадьяк. Первым правителем компании был помощник Шелехо- : ва Евстрат Деларов, следующим - Александр Баранов, особенно много сделавший для развития Русской Америки. Он обошел весь залив Аляска до острова Ситка, названный потом островом Баранова, где построил по- o селок Новоархангельск. Еще за три года до основания компании штурман Дмитрий Бочаров на двух байдарах доставил русских поселенцев в залив Якутат. Перед этим он прошел в залив Бристоль, завершив открытие северного берега полуострова Аляска, пересек его у основания, где обнаружил большое озеро, названное его именем.

От залива Аляска русские начали двигаться в глубь северо-западной^ части американского континента. В первой половине 90-х годов передов-;,; щик Василий Иванов прошел от озера Илиамна к северу от полуострова' Аляска на лыжах почти полтысячи верст, пересекая множество рек и посе-^ тив несколько селений индейцев и эскимосов. Он открыл с юга Аляскин-"; ский хребет, возвышающийся до шести километров над уровнем моря. По-', долине реки Кускоквим поднялся в предгорья одноименного хребта, а по-;; том пересек широкую приморскую низменность и дошел до очень боль-' шой реки, которая идентифицируется с самой большой речной артерией Аляски - с рекой Юкон. Василий Иванов - первооткрыватель низовьев Юкона. А эта река немалая - на 170 км длиннее Волги.

В первой половине XIX века Российско-Американская компания организовала обследование большей части территории Аляски, и эта площадь превысила полтора миллиона квадратных километров. Большое путешествие совершили в 1818 году промышленники Петр Корсаковский и Федор Колмаков с отрядом. На байдаре они прошли от Кадьяка до залива Бристоль, открыли несколько островов, бухт, рек. По речке Квичак они поднялись к рождающему ее озеру Илиамна по реке Кускокуим, открытой Василием Ивановым, затем спустились в кожаной эскимосской лодке. Летом следующего года П. Корсаковский осмотрел беринговоморское побережье Аляски и обследовал реки Коппер и Юкон в низовьях, а в горах открыл вулканический конус высотой почти в пять километров (по-видимому теперешний вулкан Врангель). Именем Врангеля назван и весь вулканический массив на юге Аляски.

Базой для исследования центральной части Аляски стал Михайловский редут, основанный в 1833 году на южном берегу залива Нортон восточнее дельты реки Квикнак. Через пять лет, выйдя из Михайловского, Андрей Глазунов и Петр Малахов достигли среднего течения Юкона, впервые спустились по нему верст на восемьсот - до впадения его в залив Нортон Берингова моря.

Находившийся на службе в Российско-Американской компании морской офицер Лаврентий Загоскин в 1842 году был назначен начальником экспедиции, работавшей на Аляске более двух лет. Засняты побережья устья крупнейших рек, их притоки и междуречья. Вернувшись в Петербург, Л. Загоскин издал книгу под названием "Пешеходная опись части русских владений в Америке...". В ней впервые обобщены все сведения о природе Аляски, полученные русскими за полгода исследований. По карте, приложенной к книге, можно было представить себе и размеры еще не исследованной территории в центральной части Русской Америки.

В пределы Русской Америки входила и часть Калифорнии, где в 1812 году помощник Баранова Иван Кусков основал недалеко от гавани Сан-Франциско Форт Росс. Река Сакраменто, впадающая в этот залив, называлась тогда Славянка. В 45 селениях Русской Америки проживало 12 тысяч российских подданных. Г. Шелехов намеревался построить на северном побережье Аляски большой город - Славороссию с православным храмом, школами и музеем русского освоения Северо-Западной Америки. Однако он скончался, так и не осуществив задуманное. Аляска же вместе с Алеутскими островами была продана Россией США за 7 млн 200 тыс. долларов по соглашению, подписанному от имени императора Александра II 3 марта 1867 года. Правительство России опасалось, что удержать эту громадную территорию все равно вряд ли удастся.- слишком далеко она находилась от центра империи и связь с ней могла поддерживаться только судами, совершавшими кругосветные плавания. Путь же через Сибирь был очень долог и труден.

Ново-Архангельск — главный город Российско-Американской компании на Аляске (рисунок первой половины XIX века).

Только в 40-х годах XIX века с обследованием Аляски навстречу русским начали продвигаться англо-канадцы из Компании Гудзонова залива. Торговец пушниной Роберт Кемпбелл открыл среднее и нижнее течение Юкона, называвшегося эскимосами и вслед за ними русскими - Квикпак. Тождество двух рек установил сотрудник Российско-Американской компании Иван Лукин в 1863 году. Оставалось три года до продажи Аляски и тридцать шесть лет до открытия золота на правом притоке Юкона Клондайке, вызвавшего знаменитую "золотую лихорадку", воспетую Джеком Лондоном.

Как русские Аляской торговали. Фиктивно и в действительности

Как русские Аляской торговали. Фиктивно и в действительности

На днях на одной либеральной радиостанции выслушал классический советский миф о том, как царская Россия опростоволосилась, продав Аляску. Дело, впрочем, для исторических событий с большой эмоциональной нагрузкой, самое обычное.

Одни в России до сих пор уверены, что Аляска была не продана, а лишь сдана США в аренду на сто лет и что американцы, когда кончился срок аренды, русскую землю подло не вернули. Другие до сих пор считают, что Аляску царская власть отдала под давлением американцев. Третьи, убеждены, что Аляску продали чиновники-взяточники. В советские времена говорилось даже о «воровской сделке». Особенно популярной была следующая версия: «США методично проводили на биржах падение курса акций Российско-американской компании (РАК), а затем, добившись крайнего предела падения, скупили эти акции за полцены». Кстати, автор этой цитаты господин Похлебкин, тот самый, что написал несколько замечательных кулинарных книг. Возможно, было бы лучше, если бы на них он и остановился.

При этом, говоря о «воровской сделке», мифотворцы искажали не только факты, но путали даже время, чаще всего, приписывая продажу Аляски почему-то Екатерине II. Отголоском этой неразберихи и стала удалая песня «Любэ», где прямо утверждается: «Екатерина, ты была не права!»

Наконец, еще одна группа критиков до сих пор осуждает продажу Аляски просто потому, что торговать родной землей, по их мнению, позорно. Если не считать последнего аргумента, спорить с которым бессмысленно, поскольку само понимание того, что есть патриотизм, достаточно спорная вещь, все остальные мифы опровергнуть не сложно. Скажем, миф об аренде разбивается сразу же, нужно лишь прочитать сам официальный договор, подписанный в марте 1867 года, где речь идет о продаже российских «Северо-Американских колоний» США за «семь миллионов двести тысяч долларов золотой монетой». Достаточно изучены историками и все нюансы знаменитой сделки. На самом деле она не была ни скоропалительной, ни тайной. И инициатором операции являлись не американцы, а российская власть, имевшая на то свои резоны. Как и любые резоны, их можно оспаривать, но они далеко не так глупы, как представляется некоторым.

Сделка состоялась в 1867 году, но сама мысль о продаже Аляски возникла задолго до этого и не в правительстве, а в голове у генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева-Амурского, выдающегося государственного деятеля, во многом способствовавшего развитию Дальнего Востока. В своей записке 1853 года, представленной на имя Николая I, губернатор одновременно доказывал необходимость укрепления русских позиций на Дальнем Востоке и неизбежность ухода России из Америки. Предвидя экспансию американцев на севере континента, Муравьев-Амурский писал: «Нам нельзя не иметь в виду, что рано или поздно придется им уступить североамериканские владения наши». Эта уступка, считал губернатор, позволит России сосредоточить свои усилия для укрепления позиций в восточной Азии, где активно действовали в то время англичане. Существенную помощь в противостоянии с Лондоном, считал Муравьев-Амурский, окажет «тесная связь наша с Северо-Американскими Штатами».

Следующий шаг к сделке был сделан в ходе Крымской войны, когда, опасаясь нападения англичан, Российско-американская компания заключила фиктивное соглашение о продаже на три года всего своего имущества, включая и земельные владения, с Американо-русской торговой компанией в Сан-Франциско. Фиктивный акт, основанный на полном доверии к американцам, вскоре расторгли, но сама мысль о продаже Аляски получила новый импульс.

Тем более что финансы России после проигранной войны были расстроены. Первым вопрос о продаже Аляски в ту пору поднял Великий Князь Константин Николаевич, вынужденный срочно восстанавливать русский флот в условиях жесточайшего финансового голода. Ссылаясь на то, что РАК никак не может встать на ноги, а лишь постоянно требует у центра финансовой помощи, Великий Князь писал брату-царю: «Продажа эта была бы весьма своевременна, ибо не следует себя обманывать и надобно предвидеть, что Соединенные Штаты, стремясь постоянно к округлению своих владений, возьмут у нас колонии, и мы не будем в состоянии воротить их. Между тем колонии эти приносят весьма мало пользы». Князь предложил брату «истребовать подробные соображения бывших правителей колоний». Получив послание, Александр II написал: «Эту мысль стоит сообразить».

«Соображали» не спеша, десять лет, хотя деятельность Российско-американской компании вызывала все большее недовольство. Константин Николаевич, да и многие другие, весьма критически оценивали стремление компании защитить свои монопольные права, да еще быть администратором и купцом одновременно. Предлагалось, по крайней мере, реформировать РАК, превратив компанию «в учреждение чисто торговое, а не административное», а управление территориями поручить гражданским чиновникам и морскому ведомству. В связи с этим характерна следующая телеграмма русского представителя в США: «Я предвижу жалобы американцев против нашей компании. Монополия – это учреждение не нашего века, и на Тихом океане они также невозможны, как и в любом другом месте. Императорское правительство предоставило свободный доступ в наши восточносибирские порты. Компания поступила бы правильно, если бы последовала этому примеру».

Что касается МИДа, то канцлер Горчаков рекомендовал действовать в двух направлениях: провести тщательную ревизию дел в колонии и зондаж вопроса о возможной продаже Аляски в Вашингтоне. Ревизия полностью подтвердила правильность критических выводов Великого Князя, а зондаж в Вашингтоне (конфиденциальные беседы велись с доверенными лицами президента Бьюкенена) показал заинтересованность в сделке со стороны американцев. Если бы не война Севера и Юга (18611865 годы), то Аляска, скорее всего, была бы продана раньше.

Новая дискуссия по этому вопросу датируется уже декабрем 1866 года. Отстаивая целесообразность продажи Аляски, тогдашний министр финансов России г-н Рейтерн писал: «После семидесятилетнего существования компании она нисколько не достигла ни обрусения мужского населения, ни прочного водворения русского элемента и нимало не способствовала развитию нашего торгового мореплавания. Компания даже не приносит существенной пользы акционерам и может быть только поддерживаема значительными со стороны правительства пожертвованиями».

Так вопрос и подошел к финальной стадии: нужна ли России компания, уже давно не выгодная ни коммерчески, ни политически? Об аляскинской нефти речь в то время идти не могла, а что касается золотодобычи, то она не вызвала энтузиазма у руководства РАК. Торгуя мехами и даже льдом (он по хорошей цене продавался в Сан-Франциско), компания не проявила большого энтузиазма в золотодобыче, хотя «золотая лихорадка» в Северной Америке датируется 1848 годом. Инертность РАК в этом вопросе настолько бросалась в глаза, что сам император Николай I был вынужден «объявить Российско-американской компании, что полезно бы оной заняться по примеру других частных лиц добыванием золота в Калифорнии». Бюрократический ответ, полученный от руководства компании, во многом объясняет, почему РАК закончила свое существование. В сообщении говорилось, что компания не может «употреблять для того людей, ею нанимаемых, во избежание ответственности за побеги, столь обыкновенные на приисках».

Т.е. «золотой лихорадкой» русские предприниматели, в отличие от американцев, явно не заболели. И это тогда, когда американцы шли к своему золотому самородку, не взирая ни на какие трудности, границы и законы. Столкновение становилось неизбежным. Как верно подметил один из исследователей: «Вслед за армией вооруженных лопатами золотоискателей могла прийти армия вооруженных ружьями солдат». Фактически не имея в те времена на Дальнем Востоке ни армии, ни флота, Россия не могла даже в минимальной степени обеспечить защиту своих колонистов.

Окончательно судьбу русской Аляски решили 16 декабря 1866 года. В совещании приняли участие шесть человек: Александр II, Великий Князь Константин Николаевич, Горчаков (МИД), вице-адмирал Краббе (от морского ведомства), Рейтерн (министр финансов) и Стекль (русский посланник в Вашингтоне, только что закончивший свою миссию в США). Все участники совещания высказались за продажу.

Со времени первых разговоров о продаже Аляски, приоритеты изменились, теперь деньги играли уже второстепенную роль, Аляску продавали по политическим соображениям. Во имя укрепления своих позиций на Дальнем Востоке и во избежание столкновений со своим стратегическим партнером, которым в то время являлись США, Россия сдала назад. Сегодня этот шаг многим русским кажется спорным, однако, в любом случае в сделке не было ничего тайного, скоропалительного и уж тем более «воровского». Взятки были, но давали их не американцы русским, а, наоборот, русские - американским политикам, чтобы ускорить утверждение договора конгрессом. Занимался этим деликатным делом дипломат Стекль.

Кстати, резоны «продавца» подтвердила дальнейшая история. В начале XX века камнем преткновения в российско-американских отношениях надолго стал остров Врангеля в Чукотском море, он оказался фактически оккупированным американскими и канадскими звероловами. В 1910 году остров с трудом удалось вернуть, но в 1914-м его снова захватили канадцы. Прочную границу здесь удалось установить лишь в советские времена. Не трудно себе представить, насколько бесперспективной для тогдашней России была бы задача защитить Аляску.

Что касается современников сделки, то и в США, и в России у нее оказались как сторонники, так и противники. Многие американские газеты тогда язвительно шутили, что правительство купило у русских «сундук со льдом». В свою очередь «Нью-Йорк уорлд», отвечая критикам, писала: «Когда Франклина спросили об использовании нового открытия в науке, он ответил: «Какая польза от только что родившегося младенца? Он может стать человеком». Заглядывая в будущее, мы должны рассматривать покупку русских владений как мудрый шаг, хотя они и не представляют большой непосредственной ценности».

Что же, наверное, можно использовать и образ, предложенный знаменитым Франклином. Но тогда следует помнить, что хотя младенец окреп, повзрослел и стал на ноги, благодаря американцам, отцом Аляски был все-таки русский.

А это навсегда.

(с) Петр Романов

Православный храм на Аляске

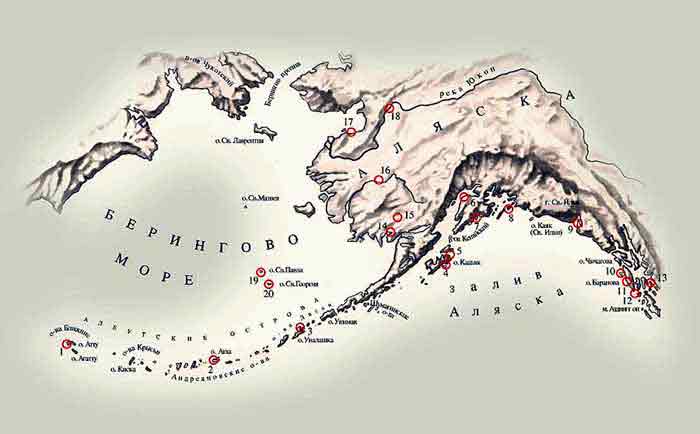

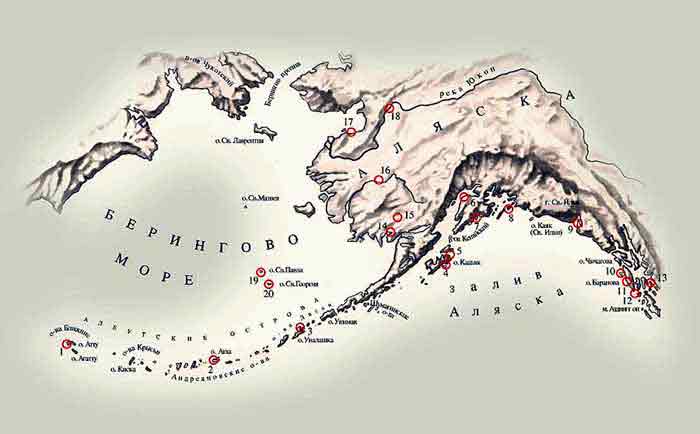

Расшифровка карты1. Селение Порт Чичагов на о. Атту.

2. Селение Атхинское (год основания 1795) на о. Атха – центр Атхинского отдела Русской Америки.

3. Селение Гаванское, позднее Доброго Согласия, Иллюлюк, Уналашка (1800) – центр Уналашкинского отдела РА.

4. Крепость Трехсвятительская (1784) на о. Кадьяк.

5. Павловская гавань (1792) на о. Кадьяк – центр Кадьякского отдела РА.

6. Николаевский редут (1786) в заливе Кука.

7. Воскресенская гавань (1793) на Кенайском п-ве, ныне г. Сьюард, названный в честь государственного секретаря США, обеспечивавшего покупку Аляски в 1867г.

8. Крепость Константина и Елены, позднее Константиновский редут (1793) на о.Нучек.

9. Крепость Якутат и селение Славороссия, позднее Новороссийск (1796).

10. Крепость Св. Архистратига Михаила, позднее Михайловская крепость (1799).

11. Ново-Архангельск (1804) – административный центр Русской Америки и Ситхинского отдела на о. Ситха (позднее о. Баранова).

12. Озерский редут (1810) на о. Ситха.

13. Дионисьевский редут (1819) на о. Врангеля.

14. Ново-Александровский редут (1819) в Бристольском заливе.

15. Нушагакская одиночка (1835).

16. Колмаковский редут (1841) на р.Кускоквим.

17. Михайловский редут (1833) в зал. Нортон.

18. Поселение Нулато (1839) на р. Юкон.

19, 20. Промысловые селения на о-вах Св. Павла и Св. Георгия. Кроме того, в РА входили Форт Росс (1812) – центр Российского отдела РА (недалеко от Сан-Франциско) – и Курильский отдел с центром на о. Уруп. Сведения взяты из книги А. В. Гринева «Индейцы тлинкиты в период Русской Америки. 1741—1867». Новосибирск, Наука, 1991 г.

Русские в Америке (Аляска и Калифорния)

Русские в Америке (Аляска и Калифорния)

Иван Федоров и Михаил Гвоздев на боте "Св. Гавриил" 21 августа 1732 года подошли к северо-западной оконечности Северной Америки - мысу Принца Уэльского на полуострове Сьюард, образующем выступ другого полуострова, ставшего потом известным под эскимосским именем Аляска.

За последовавшие тридцать лет русскими промышленниками была открыта вся Алеутская гряда, островной мост, протянувшийся от Камчатки к Америке. Естественно, эта гряда вывела к Аляске, и летом 1760 года промышленник и мореход Гавриил Пушкарев ступил на эту землю, которую он принял за остров, назвав его в своем донесении "Алякса". Он перезимовал на юго-западном берегу, и стал первым русским поселенцем на американской Аляске.

Русская колонизация Аляски началась через двадцать с лишним лет, когда купец Григорий Иванович Шелехов из курского городка Рыльска организовал промысел на Алеутских островах. Он составил описание всей Курильской островной гряды и попытался завязать торговые отношения с Японией. В 1784 году он основал поселение на острове Кадьяк, расположенном в заливе Аляска, в непосредственной близости от побережья полуострова. Вслед за тем им было основано еще несколько поселений на северо-западном побережье Аляскинского залива. Отряд Шелехова из 173 человек обследовал этот берег, а также соседние заливы Кука и Принс-Вильям.

Следуя на восток от залива Принс-Вильям, другой отряд - передов-] шика (так назывался предводитель артели) Леонтия Нагаева летом 1785 гс вышел к широкой бухте, усеянной крохотными островками. В нее впада река, образующая дельту. Нагаев поднялся вверх по реке и встретил ",м эскимосов, сообщивших ему некоторые сведения об известной им терри-Ц тории. Через девять лет река была вторично открыта мореходом Егоро",ч Пуртовым и, поскольку на ее берегах русские нашли месторождение меди"' назвали ее Медной (по-английски - Коппер). Эта река берет начало BJ горах Врангеля и течет на расстояние почти полтысячи километров. И сей- o час на ней добывается медная руда, обнаруженная русскими первопроходцами Аляски более двух столетий назад.

В 1798 году Григорий Шелехов, уже издавший в Петербурге книгу о своем "первом странствии из Охотска по Восточному океану к американским берегам...", основал Российско-Американскую компанию с центром на острове Кадьяк. Первым правителем компании был помощник Шелехо- : ва Евстрат Деларов, следующим - Александр Баранов, особенно много сделавший для развития Русской Америки. Он обошел весь залив Аляска до острова Ситка, названный потом островом Баранова, где построил по- o селок Новоархангельск. Еще за три года до основания компании штурман Дмитрий Бочаров на двух байдарах доставил русских поселенцев в залив Якутат. Перед этим он прошел в залив Бристоль, завершив открытие северного берега полуострова Аляска, пересек его у основания, где обнаружил большое озеро, названное его именем.

От залива Аляска русские начали двигаться в глубь северо-западной^ части американского континента. В первой половине 90-х годов передов-;,; щик Василий Иванов прошел от озера Илиамна к северу от полуострова' Аляска на лыжах почти полтысячи верст, пересекая множество рек и посе-^ тив несколько селений индейцев и эскимосов. Он открыл с юга Аляскин-"; ский хребет, возвышающийся до шести километров над уровнем моря. По-', долине реки Кускоквим поднялся в предгорья одноименного хребта, а по-;; том пересек широкую приморскую низменность и дошел до очень боль-' шой реки, которая идентифицируется с самой большой речной артерией Аляски - с рекой Юкон. Василий Иванов - первооткрыватель низовьев Юкона. А эта река немалая - на 170 км длиннее Волги.

В первой половине XIX века Российско-Американская компания организовала обследование большей части территории Аляски, и эта площадь превысила полтора миллиона квадратных километров. Большое путешествие совершили в 1818 году промышленники Петр Корсаковский и Федор Колмаков с отрядом. На байдаре они прошли от Кадьяка до залива Бристоль, открыли несколько островов, бухт, рек. По речке Квичак они поднялись к рождающему ее озеру Илиамна по реке Кускокуим, открытой Василием Ивановым, затем спустились в кожаной эскимосской лодке. Летом следующего года П. Корсаковский осмотрел беринговоморское побережье Аляски и обследовал реки Коппер и Юкон в низовьях, а в горах открыл вулканический конус высотой почти в пять километров (по-видимому теперешний вулкан Врангель). Именем Врангеля назван и весь вулканический массив на юге Аляски.

Базой для исследования центральной части Аляски стал Михайловский редут, основанный в 1833 году на южном берегу залива Нортон восточнее дельты реки Квикнак. Через пять лет, выйдя из Михайловского, Андрей Глазунов и Петр Малахов достигли среднего течения Юкона, впервые спустились по нему верст на восемьсот - до впадения его в залив Нортон Берингова моря.

Находившийся на службе в Российско-Американской компании морской офицер Лаврентий Загоскин в 1842 году был назначен начальником экспедиции, работавшей на Аляске более двух лет. Засняты побережья устья крупнейших рек, их притоки и междуречья. Вернувшись в Петербург, Л. Загоскин издал книгу под названием "Пешеходная опись части русских владений в Америке...". В ней впервые обобщены все сведения о природе Аляски, полученные русскими за полгода исследований. По карте, приложенной к книге, можно было представить себе и размеры еще не исследованной территории в центральной части Русской Америки.

В пределы Русской Америки входила и часть Калифорнии, где в 1812 году помощник Баранова Иван Кусков основал недалеко от гавани Сан-Франциско Форт Росс. Река Сакраменто, впадающая в этот залив, называлась тогда Славянка. В 45 селениях Русской Америки проживало 12 тысяч российских подданных. Г. Шелехов намеревался построить на северном побережье Аляски большой город - Славороссию с православным храмом, школами и музеем русского освоения Северо-Западной Америки. Однако он скончался, так и не осуществив задуманное. Аляска же вместе с Алеутскими островами была продана Россией США за 7 млн 200 тыс. долларов по соглашению, подписанному от имени императора Александра II 3 марта 1867 года. Правительство России опасалось, что удержать эту громадную территорию все равно вряд ли удастся.- слишком далеко она находилась от центра империи и связь с ней могла поддерживаться только судами, совершавшими кругосветные плавания. Путь же через Сибирь был очень долог и труден.

Ново-Архангельск — главный город Российско-Американской компании на Аляске (рисунок первой половины XIX века).

Только в 40-х годах XIX века с обследованием Аляски навстречу русским начали продвигаться англо-канадцы из Компании Гудзонова залива. Торговец пушниной Роберт Кемпбелл открыл среднее и нижнее течение Юкона, называвшегося эскимосами и вслед за ними русскими - Квикпак. Тождество двух рек установил сотрудник Российско-Американской компании Иван Лукин в 1863 году. Оставалось три года до продажи Аляски и тридцать шесть лет до открытия золота на правом притоке Юкона Клондайке, вызвавшего знаменитую "золотую лихорадку", воспетую Джеком Лондоном.

Как русские Аляской торговали. Фиктивно и в действительности

Как русские Аляской торговали. Фиктивно и в действительности

На днях на одной либеральной радиостанции выслушал классический советский миф о том, как царская Россия опростоволосилась, продав Аляску. Дело, впрочем, для исторических событий с большой эмоциональной нагрузкой, самое обычное.

Одни в России до сих пор уверены, что Аляска была не продана, а лишь сдана США в аренду на сто лет и что американцы, когда кончился срок аренды, русскую землю подло не вернули. Другие до сих пор считают, что Аляску царская власть отдала под давлением американцев. Третьи, убеждены, что Аляску продали чиновники-взяточники. В советские времена говорилось даже о «воровской сделке». Особенно популярной была следующая версия: «США методично проводили на биржах падение курса акций Российско-американской компании (РАК), а затем, добившись крайнего предела падения, скупили эти акции за полцены». Кстати, автор этой цитаты господин Похлебкин, тот самый, что написал несколько замечательных кулинарных книг. Возможно, было бы лучше, если бы на них он и остановился.

При этом, говоря о «воровской сделке», мифотворцы искажали не только факты, но путали даже время, чаще всего, приписывая продажу Аляски почему-то Екатерине II. Отголоском этой неразберихи и стала удалая песня «Любэ», где прямо утверждается: «Екатерина, ты была не права!»

Наконец, еще одна группа критиков до сих пор осуждает продажу Аляски просто потому, что торговать родной землей, по их мнению, позорно. Если не считать последнего аргумента, спорить с которым бессмысленно, поскольку само понимание того, что есть патриотизм, достаточно спорная вещь, все остальные мифы опровергнуть не сложно. Скажем, миф об аренде разбивается сразу же, нужно лишь прочитать сам официальный договор, подписанный в марте 1867 года, где речь идет о продаже российских «Северо-Американских колоний» США за «семь миллионов двести тысяч долларов золотой монетой». Достаточно изучены историками и все нюансы знаменитой сделки. На самом деле она не была ни скоропалительной, ни тайной. И инициатором операции являлись не американцы, а российская власть, имевшая на то свои резоны. Как и любые резоны, их можно оспаривать, но они далеко не так глупы, как представляется некоторым.

Сделка состоялась в 1867 году, но сама мысль о продаже Аляски возникла задолго до этого и не в правительстве, а в голове у генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева-Амурского, выдающегося государственного деятеля, во многом способствовавшего развитию Дальнего Востока. В своей записке 1853 года, представленной на имя Николая I, губернатор одновременно доказывал необходимость укрепления русских позиций на Дальнем Востоке и неизбежность ухода России из Америки. Предвидя экспансию американцев на севере континента, Муравьев-Амурский писал: «Нам нельзя не иметь в виду, что рано или поздно придется им уступить североамериканские владения наши». Эта уступка, считал губернатор, позволит России сосредоточить свои усилия для укрепления позиций в восточной Азии, где активно действовали в то время англичане. Существенную помощь в противостоянии с Лондоном, считал Муравьев-Амурский, окажет «тесная связь наша с Северо-Американскими Штатами».

Следующий шаг к сделке был сделан в ходе Крымской войны, когда, опасаясь нападения англичан, Российско-американская компания заключила фиктивное соглашение о продаже на три года всего своего имущества, включая и земельные владения, с Американо-русской торговой компанией в Сан-Франциско. Фиктивный акт, основанный на полном доверии к американцам, вскоре расторгли, но сама мысль о продаже Аляски получила новый импульс.

Тем более что финансы России после проигранной войны были расстроены. Первым вопрос о продаже Аляски в ту пору поднял Великий Князь Константин Николаевич, вынужденный срочно восстанавливать русский флот в условиях жесточайшего финансового голода. Ссылаясь на то, что РАК никак не может встать на ноги, а лишь постоянно требует у центра финансовой помощи, Великий Князь писал брату-царю: «Продажа эта была бы весьма своевременна, ибо не следует себя обманывать и надобно предвидеть, что Соединенные Штаты, стремясь постоянно к округлению своих владений, возьмут у нас колонии, и мы не будем в состоянии воротить их. Между тем колонии эти приносят весьма мало пользы». Князь предложил брату «истребовать подробные соображения бывших правителей колоний». Получив послание, Александр II написал: «Эту мысль стоит сообразить».

«Соображали» не спеша, десять лет, хотя деятельность Российско-американской компании вызывала все большее недовольство. Константин Николаевич, да и многие другие, весьма критически оценивали стремление компании защитить свои монопольные права, да еще быть администратором и купцом одновременно. Предлагалось, по крайней мере, реформировать РАК, превратив компанию «в учреждение чисто торговое, а не административное», а управление территориями поручить гражданским чиновникам и морскому ведомству. В связи с этим характерна следующая телеграмма русского представителя в США: «Я предвижу жалобы американцев против нашей компании. Монополия – это учреждение не нашего века, и на Тихом океане они также невозможны, как и в любом другом месте. Императорское правительство предоставило свободный доступ в наши восточносибирские порты. Компания поступила бы правильно, если бы последовала этому примеру».

Что касается МИДа, то канцлер Горчаков рекомендовал действовать в двух направлениях: провести тщательную ревизию дел в колонии и зондаж вопроса о возможной продаже Аляски в Вашингтоне. Ревизия полностью подтвердила правильность критических выводов Великого Князя, а зондаж в Вашингтоне (конфиденциальные беседы велись с доверенными лицами президента Бьюкенена) показал заинтересованность в сделке со стороны американцев. Если бы не война Севера и Юга (18611865 годы), то Аляска, скорее всего, была бы продана раньше.

Новая дискуссия по этому вопросу датируется уже декабрем 1866 года. Отстаивая целесообразность продажи Аляски, тогдашний министр финансов России г-н Рейтерн писал: «После семидесятилетнего существования компании она нисколько не достигла ни обрусения мужского населения, ни прочного водворения русского элемента и нимало не способствовала развитию нашего торгового мореплавания. Компания даже не приносит существенной пользы акционерам и может быть только поддерживаема значительными со стороны правительства пожертвованиями».

Так вопрос и подошел к финальной стадии: нужна ли России компания, уже давно не выгодная ни коммерчески, ни политически? Об аляскинской нефти речь в то время идти не могла, а что касается золотодобычи, то она не вызвала энтузиазма у руководства РАК. Торгуя мехами и даже льдом (он по хорошей цене продавался в Сан-Франциско), компания не проявила большого энтузиазма в золотодобыче, хотя «золотая лихорадка» в Северной Америке датируется 1848 годом. Инертность РАК в этом вопросе настолько бросалась в глаза, что сам император Николай I был вынужден «объявить Российско-американской компании, что полезно бы оной заняться по примеру других частных лиц добыванием золота в Калифорнии». Бюрократический ответ, полученный от руководства компании, во многом объясняет, почему РАК закончила свое существование. В сообщении говорилось, что компания не может «употреблять для того людей, ею нанимаемых, во избежание ответственности за побеги, столь обыкновенные на приисках».

Т.е. «золотой лихорадкой» русские предприниматели, в отличие от американцев, явно не заболели. И это тогда, когда американцы шли к своему золотому самородку, не взирая ни на какие трудности, границы и законы. Столкновение становилось неизбежным. Как верно подметил один из исследователей: «Вслед за армией вооруженных лопатами золотоискателей могла прийти армия вооруженных ружьями солдат». Фактически не имея в те времена на Дальнем Востоке ни армии, ни флота, Россия не могла даже в минимальной степени обеспечить защиту своих колонистов.

Окончательно судьбу русской Аляски решили 16 декабря 1866 года. В совещании приняли участие шесть человек: Александр II, Великий Князь Константин Николаевич, Горчаков (МИД), вице-адмирал Краббе (от морского ведомства), Рейтерн (министр финансов) и Стекль (русский посланник в Вашингтоне, только что закончивший свою миссию в США). Все участники совещания высказались за продажу.

Со времени первых разговоров о продаже Аляски, приоритеты изменились, теперь деньги играли уже второстепенную роль, Аляску продавали по политическим соображениям. Во имя укрепления своих позиций на Дальнем Востоке и во избежание столкновений со своим стратегическим партнером, которым в то время являлись США, Россия сдала назад. Сегодня этот шаг многим русским кажется спорным, однако, в любом случае в сделке не было ничего тайного, скоропалительного и уж тем более «воровского». Взятки были, но давали их не американцы русским, а, наоборот, русские - американским политикам, чтобы ускорить утверждение договора конгрессом. Занимался этим деликатным делом дипломат Стекль.

Кстати, резоны «продавца» подтвердила дальнейшая история. В начале XX века камнем преткновения в российско-американских отношениях надолго стал остров Врангеля в Чукотском море, он оказался фактически оккупированным американскими и канадскими звероловами. В 1910 году остров с трудом удалось вернуть, но в 1914-м его снова захватили канадцы. Прочную границу здесь удалось установить лишь в советские времена. Не трудно себе представить, насколько бесперспективной для тогдашней России была бы задача защитить Аляску.

Что касается современников сделки, то и в США, и в России у нее оказались как сторонники, так и противники. Многие американские газеты тогда язвительно шутили, что правительство купило у русских «сундук со льдом». В свою очередь «Нью-Йорк уорлд», отвечая критикам, писала: «Когда Франклина спросили об использовании нового открытия в науке, он ответил: «Какая польза от только что родившегося младенца? Он может стать человеком». Заглядывая в будущее, мы должны рассматривать покупку русских владений как мудрый шаг, хотя они и не представляют большой непосредственной ценности».

Что же, наверное, можно использовать и образ, предложенный знаменитым Франклином. Но тогда следует помнить, что хотя младенец окреп, повзрослел и стал на ноги, благодаря американцам, отцом Аляски был все-таки русский.

А это навсегда.

(с) Петр Романов

Православный храм на Аляске